8月6日,全球最大规模的丁丁主题展“丁丁与埃尔热”在上海当代艺术博物馆(PSA)正式对外亮相,作为8月份上海非常具有影响力的一场文化主题展览活动,这次展览也引起了社会各界的广泛关注。那么,《丁丁历险记》为什么深受中国读者喜爱?丁丁为何能成为经久不衰的文化IP?晨报记者就此采访了这次展览幕后的推动者、策划者和丁丁文化研究专家王越先生。

女性丁迷比例,中国超过欧洲

王越,《丁丁历险记》版权方比利时莫兰萨公司驻中国代表,为丁丁工作服务长达15年。见到记者,王越首先感谢新闻晨报对于《丁丁历险记》的长期关注和对丁丁文化传播的支持。对于自己小时候阅读《丁丁历险记》小人书的场景,他仍然记忆犹新。十岁那年,王越开始学习法语,法语外教老师给他看了第一本丁丁——《丁丁在刚果》,后来在南京新街口的新华书店王越买了自己的第一本《丁丁历险记》,自此一发不可收拾。

参加工作之后,王越的梦想就是在《蓝莲花》的故乡——上海开一家丁丁商店。2019年春天,他的梦想成真,他在上海的长安路开设了丁丁的中国首店(不是长乐路,很多媒体之前报道写错了)。今年3月18日至28日,他参加纪录片《丁丁月球漫步》的中国巡回放映活动,在北上广深等城市为丁迷们介绍埃尔热的丁丁登月历险故事创作背景。而这次的丁丁主题展,堪称是王越自己与丁丁结缘历程路上的一个新高峰。

比利时莫兰萨公司驻中国代表王越接受本报记者专访(山山拍摄)

今年是《丁丁历险记》中文版官方出版发行20周年。王越认为:“说到丁丁中国溯源的话,就是2001年北京的中国少年儿童新闻出版社正式引进了《丁丁历险记》,然后翻译成中文版在中国发行。当然,如果要追溯到80年代,也就是中国的第一代丁迷其实是看小人书长大的,但这些小人书并不是埃尔热本人画的。因为我在2006年进入比利时莫兰萨公司工作,对比了一下我80年代的小人书(连环画)和埃尔热画的《丁丁历险记》的原稿,我才发现80年代的小人书版权页上写了何力描绘,何力也许是真实存在的一位画者,也许是一群绘画者,在埃尔热原创绘画的基础上他们进行了描绘。”

《中国少年儿童出版社出版的《丁丁历险记》 (山山拍摄)

何力描绘的《丁丁历险记》(中国文联出版公司,上世纪八十年代)资料图

这也是王越进入到比利时莫兰萨公司工作室以后发现的细节:“从《丁丁历险记》各种人物长相的轮廓比较,我能发现何力描绘的丁丁和埃尔热绘画的丁丁其实是不一样的。但是我小时候读小人书的时候,自己是完全没有这种感觉的,因为我完全是被故事本身吸引了。”王越对记者笑着说道

位于长安路的丁丁中国首店蓝莲花橱窗(采访者提供)

2006年加入埃尔热工作室之后,王越也曾有过让丁丁专卖店开来中国的想法,考虑到国内版权保护环境尚未优化,这个计划被搁置了数年,一直到2019年才付诸行动。2019年2月18日,中国第一家丁丁官方旗舰店落户上海,丁丁中国首店诞生,经过了几个月的试运营以后,于2019年4月15日正式开业。截至2021年8月份,丁丁中国首店已经经营了两年半。在王越看来,这两年半的时间当中,第一年应该是一个摸索的过程。

因为中国的市场非常大,中国的消费者有哪些消费的习惯和偏好?所以在产品的系列包括产品的配比上,我们都有个摸索的过程。

慢慢我们就会发现,中国的消费者更喜欢丁丁的周边品,因为旗舰店是在上海,而上海是一个国际化大都市,所以一些超级热爱丁丁的人,也有很多生活在上海的国外丁迷,包括来上海旅行的外国朋友,他们会特意跑到我们的店来。我们对比了一下,发现国外的丁迷就喜欢书,《丁丁历险记》或者是丁丁的周边书,但是中国的丁迷更多的是喜欢丁丁的周边品。

而从消费的性别比上来讲的话,中国市场的消费者当中,女性丁迷消费居然占了60%,而男性丁迷仅占40%,但是在欧洲,消费者的男女比例是反过来的,男性丁迷占了70%,而女性丁迷只有30%,所以这是一个很特别的数据,让我们能够知道在中国,女性丁迷的购买能力可能会更强一些,也许是因为她们有消费支出的决定能力。

丁丁拒绝品牌授权和联名款

许多连环画作品和动漫品牌都会进行品牌授权,或者跨界推出联名款来增加自己的商业影响力。谈到授权情况,王越告诉记者,丁丁与其它连环画作品以及动漫作品最大的区别是,丁丁的版权方比利时莫兰萨公司不进行品牌授权,它有两个最显著的特点:第一不授权,第二不做品牌联营(co-branding),就是不推出联名款商品。

这两天,中国的观众看到了我们在丁丁主题展上大量的文献原件。作为版权方,我们想让大家知道丁丁是一个非常有价值、非常有文化底蕴的品牌。《丁丁历险记》的书已经被翻译成了70多种语言在超过100多个国家推广,对于莫兰萨公司来说,我们的主要目的是推广丁丁的文化;至于授权,丁丁有悠久的历史,我们把丁丁视作自己的儿子,我们认为只有自己才最了解自己的儿子。

展览上的丁丁作品原件

王越以这次主题展上的丁丁作品为例进行了说明:“通过作品的原件你也能看出来,上色是非常考究的,如果我们要授权给一个单位,我们觉得可能他对产品的质量把控很多方面都不会让我们放心。我们知道应该用哪个图案放在哪一个载体上来反映我们想反映的故事,其他被授权单位不可能对丁丁的著作有像我们这么了解。”

此次展览区域外的丁丁衍生品商店

另外,王越告诉记者:

丁丁的整个研发团队不是在中国,而是在布鲁塞尔,都是超级丁迷和丁丁专家组成,所以我们非常清楚如何去设计丁丁的产品。我们甚至可以告诉你,我们如果设计一个丁丁的雕塑,丁丁在这个人物造型上他跨出去的那一步有几寸,这些数据我们都有,因为这毕竟是诞生于比利时的文化。

为什么全世界的丁迷会购买我们的周边产品,甚至产品会供不应求,就是因为丁迷觉得我们做的丁丁周边产品和丁丁原型特别像,质量特别好,我们非常清楚画家最初想表达的意思,我们的丁丁周边产品才会风靡世界。所以,出于对丁丁文化的理解,从产品的质量控制和诸多方面考量,我们目前没有进行品牌授权。

丁丁为什么能成为一个文化IP

丁丁诞生于比利时,却成为一个拥有全球数亿粉丝的文化IP。王越觉得这一切还是归功于画家埃尔热本人:

通过这次的“丁丁与埃尔热”大展你可以发现,这1600平方米的10个展区其实是一个埃尔热的历史文献展。你能感受到画家从1929年到1983年去世的这五十年多年里,他花了一辈子的时间来创作丁丁历险记,包括对于资料的考证等等,真的是呕心沥血,追求完美。

展览现场——埃尔热是如何创作一部连环画

展览现场——埃尔热工作室

《丁丁历险记》不是一部普通的连环画系列,不是一个简单的人与狗周游世界的故事,它是一部写实主义的文化作品,是一个伟大的作品,因为这个作品能够站得住脚。如果我们现在去看埃尔热早在1953年和1954年画的《奔向月球》《月球探险》,所有在太空中在月球上描绘的一些场景,在后来人类登月时全都得到了印证。所以埃尔热的作品能够成为一个巨大的IP,这就是他能够立足的原因!

展览现场——丁丁和米卢奔向新的目的地

丁丁是一个勇敢友善敢于冒险的人物。丁丁去了那么多国家,遇到了这么多朋友,里面发生了这么多故事,里面所有的细节的考证不是一个偶然,而是一系列的努力形成的。虽然画家在1983年就去世了,而且他去世以后没有新的作品诞生,但是这个作品还在民间流传,以至于在我们生活的今天,在2021年,还有这么多热爱丁丁的人在看《丁丁历险记》,你就知道他为什么能成为一个IP,经久不衰。

王越告诉记者:“中国的第一代丁迷已经都有后代了,我自己是读《丁丁历险记》长大的,我的儿子一定会读《丁丁历险记》,因为这是一个‘传帮带’的文化作品,这个伟大的作品是要有一个延续的,这也是它能够成为伟大的IP的原因之一吧!”

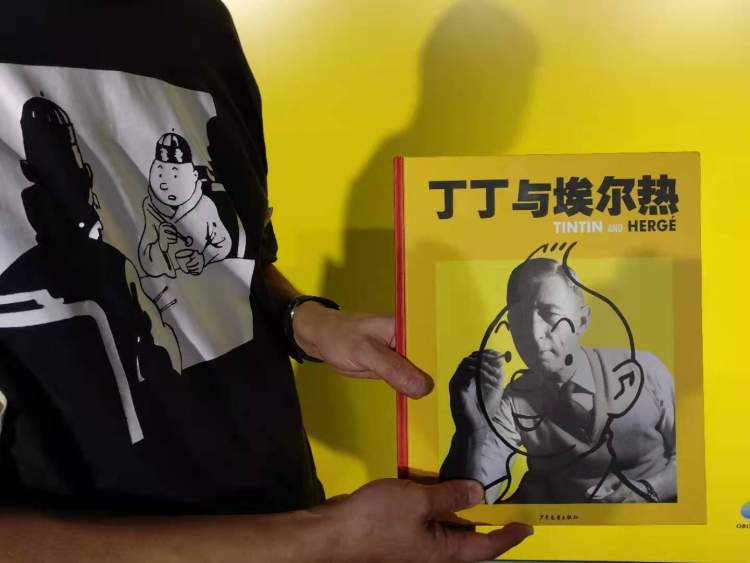

王越手中的《丁丁与埃尔热》样书 (山山拍摄)

今年是《丁丁历险记》中文版的出版发行20周年,在这二十年当中,出版合作方始终是北京的中国少年儿童出版社,为中国读者出版发行了《丁丁历险记》的大量优秀读物。因为广大的丁迷希望能看到更多中文版的内容,为这次大展而准备的丁丁中文版画册即将于8月底上市(见上方图片),出版方是上海的少年儿童出版社。

为什么在今年选择办展

这次“丁丁与埃尔热”在上海的展览,非常轰动,除了大量的丁迷前往参观打卡外,许多漫画家、设计师和专业人士也纷纷前往观摩。这次大展堪称是王越自己的梦想成真,在2019年,王越曾对媒体表示,在未来2年内,希望自己能在国内为丁迷们举办一场丁丁主题展,这个梦想在今年得以落地。

我个人觉得展览来得比我想象的要快,按照我们中国的老话来讲,这个东西要天时地利人和。今年是中比建交50周年,又是《丁丁历险记》中文版画册出版20周年,所以各方面都在推动丁丁的展览活动,这个时间点比较适合办一个大型的丁丁主题展。

展览现场

谈到这次展览的目标受众群体,王越表示首先要满足的是在中国的丁迷:“因为疫情关系,他们不能够去比利时布鲁塞尔参观埃尔热博物馆,所以我们就带来了100多幅原件,形成了我们现在看到的这10个展厅(见本报最新丁丁主题展探馆报道)来给你讲述埃尔热的艺术人生,相当于把埃尔热博物馆搬到了上海。”

据王越介绍,“丁丁与埃尔热”的策展人并没有署个人名字,而是写莫兰萨公司总部工作室,因为这是代表了集体智慧的结晶,上海当代艺术博物馆和埃尔热博物馆属于主办方。谈到选择上海当代艺术博物馆合作办展的原因,王越表示:

因为我们觉得上海当代艺术博物馆是一家高水准的当代艺术博物馆,它在中国当代艺术领域具有很高的专业学术地位,丁丁本身也是当代艺术;另外,馆方设有一个学术委员会,每年要办什么样的展览,都是通过学术委员会来讨论的;馆方每个月都会举办大型展览,很多都是国外的艺术家,办展经验丰富。所以说我们选择当代艺术博物馆来办丁丁展,是因为方方面面形成了这样一种合力。

上海当代艺术博物馆的标志性大烟囱与大展海报同框 (采访者提供)

上海当代艺术博物馆在7月下旬的第13届上海双年展结束时,开始迅速进入“丁丁与埃尔热”展览的布展工作。由于疫情的原因,比利时团队这次不能来中国布展,所以布展重任就落在了上海当代艺术博物馆肩上,中方运作团队的专业性和敬业精神给王越留下了深刻的印象:”你在现场看到现场灯光的效果,展品陈列的效果以及解说词的精准到位,你都能感受到他们非常专业。所以,这是一次成功的展览!“

来源:周到上海 作者:严山山