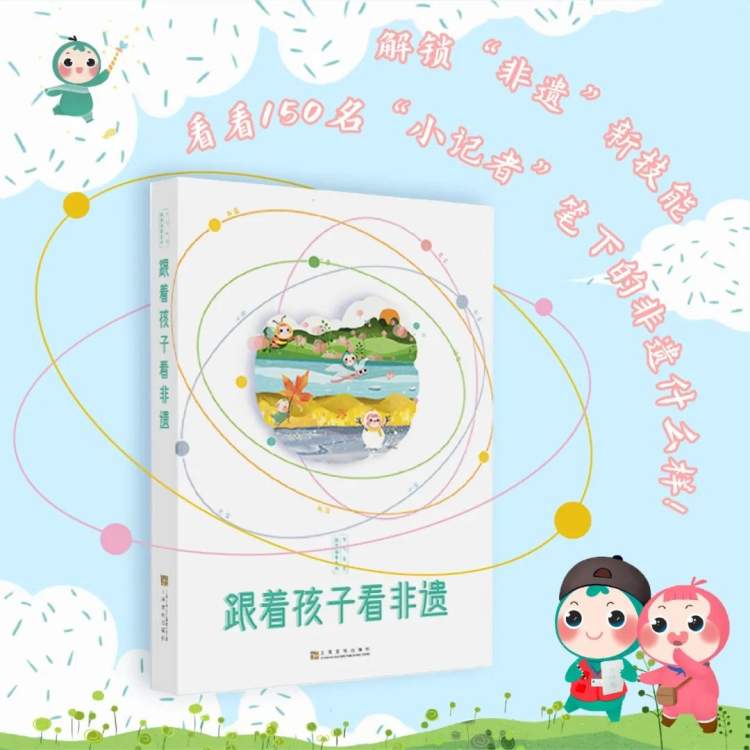

他们完成的稿件几经打磨,历时1年,集结成书,名为《跟着孩子看非遗》。

昨天,晨报小记者和非遗传承人齐聚一堂,共同见证此书的出版。当小记者们捧着书、排着长队,等候26位海派非遗传承人依次签名时,我们看到了一道道传承的微光。

领导致辞(节选)

吴鹏宏 上海市非遗保护中心主任

2011年,上海市非遗保护中心启动了“上海学子非遗展馆行活动”,每年印发10万册非遗护照,面向青少年发放,鼓励中小学生走进非遗场馆,体验传统文化的魅力。2020年由于新冠疫情,“学子行”暂停,我们很高兴能得到新闻晨报和上海汐梦文化传媒有限公司的支持,共同开启了非遗守“沪”人活动,让“00后”学子走近非遗传承人,通过采访的方式,多维度感受非遗项目的独特魅力和传承人的执着坚守。

我们希望能和更多优秀的社会主体合作,通过开展丰富多样的展演展示、主题展览、专题讲座等,不断推动非物质文化遗产在青少年中的普遍认知,更是为了在广大青少年心中种下一颗中华优秀传统文化的种子。非遗保护和传承工作时不我待,作为新时代的群文和非遗工作者,我们要想办法讲好精彩的中国故事、上海故事,不断提升国际传播影响力,努力塑造可亲、可爱、可敬的中国形象,助力文旅事业繁荣发展。

杨伟中 新闻报社党委副书记、新闻晨报主编

《跟着孩子看非遗》,这是一本沉甸甸的新书。它的价值,首先在于选题的分量。这本书的主人公,是30位海派非遗代表性传承人,以及他们用一生执着守护的传统技艺。每一位传承人的背后,都是几十年的热爱与坚守;每一件作品的背后,都是几十年如一日的揣摩与苦练。这些经时光淘洗的文化传奇,用岁月酿造的人生故事,每一个都值得我们去挖掘、去记录、去书写。

说它沉甸甸,还在于成书的过程。当新闻晨报小记者与非遗传承人面对面时,在某种程度上来说,就是一个生命在影响另一个生命,是精神的传承,是最好的“实践教育”。采访完成后,小记者们的稿件都被指导老师多次退回修改,不少同学为了一个开头、一句话、一个字甚至一个标点符号,反复琢磨。这种精益求精、追求完美的匠心精神,已经有了几分非遗传承人的影子。

我想,这本由“00后”小记者自己撰写的图书自带特殊的亲和力,必将吸引更多当代青少年走近非遗、了解非遗、热爱非遗,从而涵养更加深沉的文化自信,不断增强做中国人的志气、骨气和底气,成为能够担当民族复兴大任的时代新人。

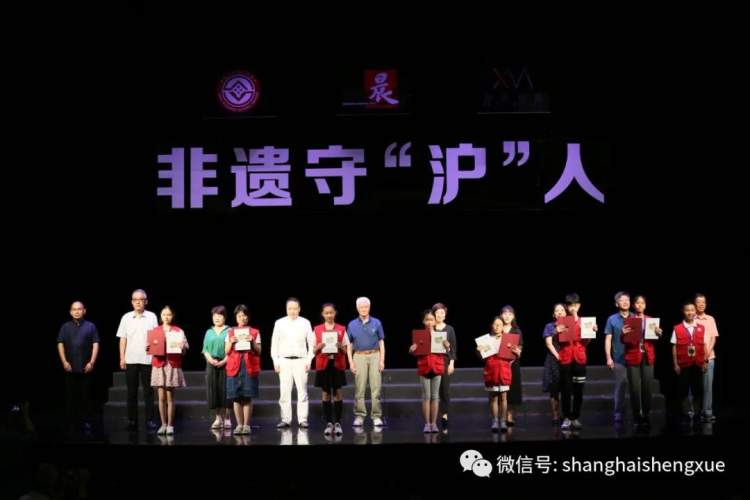

非遗传承人为晨报小记者颁证赠书

小记者及家长代表分享(节选)

陶嘉泽 徐汇区建襄小学五年级

我选报的非遗采访对象是竹丝编技艺传承人程丽老师。记得那是一个阴雨天,湿漉闷热的天气让人有些睡意,可一走进程丽老师的工作室,我立刻被琳琅满目的竹丝编工艺品吸引住了,一扫之前的烦闷。那一桌子缩小版的农具小物件,每一样都让人爱不释手,还有那一幅幅精美绝伦的竹丝画和一件件精致大气的竹丝扣瓷作品,居然都是用宽度不足5毫米的竹丝编织而成。而我们尝试了最简单的竹丝编织指环,许久都没成功。

这时我才明白,什么是非遗传承?它不是简单的学做手工,因为学会它可能需要长时间的练习积累。它也不是单纯的学一样谋求生计的本领,因为这些手艺作品可能在当下面临无人问津的尴尬局面。非遗传承是世代坚守出来的“慢工”与“细活”,非遗传承除了需要对这份手艺的挚爱与努力,更需要坚持和创新!才能让它们尽可能不淡出我们的视线。

陆玮璘 上海市民办立达中学八年级

先和大家分享一个故事。去年学校举办黑板报评选活动,我们班负责的同学为此花了很多时间。班主任跟她说“学业紧张,要求可以低些”,这位同学却说,这不是单纯为了评选而绘制,认真地去做这件事,对自己对同学们是个交代。她说这是慢工出细活的缩影,从某种角度来说这也是匠心精神啊。当时听着只是一笑而过,现在想想却不无道理。做任何事情少一些浮躁,多一些纯粹;少一些急功近利,多一些脚踏实地。面对浮华,面对诱惑,保持淡定自信,不忘初心,对得起自己的良心。我想这就是“匠心”。

我们在非遗守“沪”人活动中拜访的30位非遗传承人,每一位身上都有着这样的匠心。他们平凡而伟大,择一事而终一生。

为守护非遗,我们能做些什么?虽然我们当中真正去学习非遗技艺的人不会有几个,但是我们可以去传播、去弘扬,让更多的人了解非遗,也让犹豫不决的爱好者下定决心去传承。虽说会有不少人在过程中放弃,但总会有一部分人坚持下来,于是传统文化便可以生生不息。

蒋艳 上海师范大学第三附属实验学校 印天奕妈妈

每一位非遗传承人的背后,都是几十年的热爱与坚守,他们每个人都有自己的故事。能近距离地走近这些非遗项目,能亲耳听传承人讲讲他们这么多年的酸甜苦辣,对于孩子来说是一次珍贵的经历,更是一笔宝贵的人生财富。

精选出的30个非遗项目,每个都很吸引人,真想都去看看。和孩子讨论了很久,最后选择了海派写实石雕技艺。陶昌鹏老师的工作室在偏远的红卫村,一路上我开了两个导航,硬是在乡村里迷了路。后来通过采访得知,陶老师“隐居”于此,潜心创作,乡村生活中的自然元素给了他很多创作灵感和素材。比如为了创作一把花生石壶,他自己种花生,仔细观察了四个月。这份专注让在场的小记者们都非常敬佩,也深深触动了我们成年人。现在的社会节奏太快了,孩子们太缺少这份专注力了。我们成年人未尝不是?

26位海派非遗传承人“大签名”

仪式结束后,26位海派非遗传承人呈“U”字行坐开,为所有到场的小记者赠书签名。

传统戏曲服装制作技艺传承人徐世楷有心地准备了自己的墨宝,赠送给小记者。他说,小记者们的文章写得非常好,很真诚!

海派撕纸技艺传承人华兴富为小记者签好名后,反过来邀请小记者在自己的书上签上大名。他说,这样的机会太难得!

昨天的现场,就像一场盛大的“非遗派对”,对非遗的热爱让大家聚在一起,老的少的,每个人眼中都散发着光彩。

关于《跟着孩子看非遗》

150名晨报小记者采访30位海派非遗传承人的文字记录,不同的角度书写非遗技艺,讲述传承人故事。

本书还在书中“内嵌”了由上海汐梦文化传媒有限公司拍摄的30项《海派百工》非遗微电影纪录片,读者可通过AR技术,用手机、平板电脑扫描书中图片后观看。另悉,《海派百工》(第二季)共40集预计年内将登陆视频网站首播。

附:非遗守“沪”人所涉项目和传承人

|

序号 |

项目 |

传承人 |

|

1 |

海派撕纸 |

华兴富 |

|

2 |

微雕微刻 |

袁耀 |

|

3 |

竹丝编技艺 |

程丽 |

|

4 |

真如麦秆画 |

姚懿佳 |

|

5 |

周虎臣毛笔制作技艺 |

吴庆春 |

|

6 |

手绘彩蛋 |

英自海 |

|

7 |

古书画修复装裱技艺 |

李林根 李金华 |

|

8 |

江南传统文人香事 |

吴清 |

|

9 |

上海画绣 |

叶伟娜 |

|

10 |

海派盆景制作技艺 |

庞燮庭 庞盛栋 |

|

11 |

三林瓷刻 |

张宗贤 |

|

12 |

古船模型制作技艺 |

张玉琪 |

|

13 |

梨膏糖制作技艺 |

吴生忠 |

|

14 |

徐行草编 |

王勤 |

|

15 |

淞南蛋雕技艺 |

袁家钊 |

|

16 |

赏石木座配制技艺 |

陈时洪 |

|

17 |

古筝制作技艺 |

徐仲荣 |

|

18 |

琵琶制作技艺 |

袁军 |

|

19 |

百宝镶嵌制作技艺 |

俞升寿 俞平 |

|

20 |

海派写实石雕 |

陶昌鹏 |

|

21 |

卢氏心意拳 |

余江 |

|

22 |

鸟哨技艺 |

袁菊平 |

|

23 |

东泰祥传统生煎制作技艺 |

宗沛东 |

|

24 |

曹素功墨锭制作技艺 |

徐明 |

|

25 |

金山丝毯制作技艺 |

程美华 |

|

26 |

土布纺织技艺 |

顾林华 姚宝华 |

|

27 |

花格榫卯制作技艺 |

陈标 |

|

28 |

五香豆制作技艺 |

仇成华 |

|

29 |

海派旗袍制作技艺 |

周朱光 |

|

30 |

传统戏曲服装制作技艺 |

徐世楷 |

(注:本文系晨报学记团原创,图片为现场摄影。本文图文严禁以任何形式盗用,违者必究!)

来源:周到上海 作者:晨报学记团