鳞次栉比的高楼,车水马龙的街道,我们都习惯了如今速度七十迈的快节奏上海。

但是,对于这座城市的来路,我们或许还不太了解。十里洋场的不夜城蕴藏着哪些历史的足迹?海纳百川的“上海气质”又源自何处?也许在哪个里弄的转角,又或是在某块红砖红瓦背后,就藏着一段旧事呢!

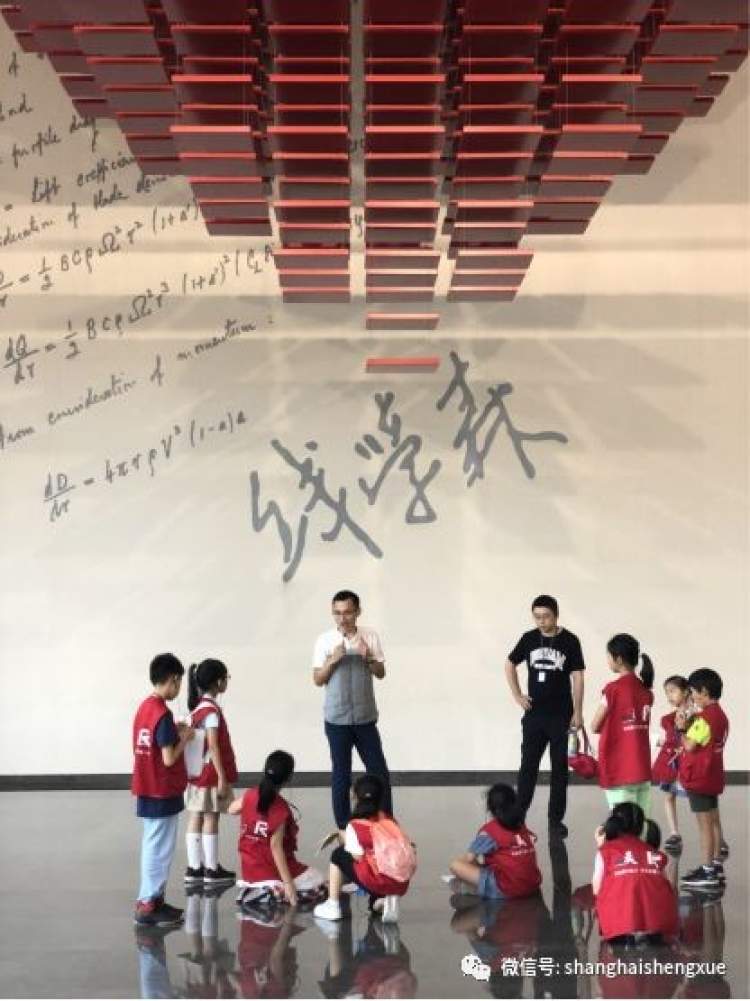

从6月开始,晨报学记团的不少小记者和爸爸妈妈陆续参与了“探索上海”亲子研学活动——抽出半天时间,走进也许是每天经过却从未驻足的城市角落,寻访、聆听、叩问、思考,与城市的过去对话。

探索上海,知过去、观今朝、望未来!

晨报学记团&综衡教育

“探索上海”亲子研学活动第一季

大学最宝贵的是什么?——“探索上海·大学之道”活动有感

晨报小记者 于迦涵

(和田路小学 四年级)

10月6日上午,晨报学记团“探索上海·大学之道”活动带领我们进行了一次“交大之旅”,让我们对百年名校上海交通大学有了更深的了解。

我们的第一站是交大徐汇校区的校史馆。通过带队老师的讲解,我们了解到上海交大的前身是诞生于晚清洋务运动期间的南洋公学。南洋公学是中国近现代意义上最早的大学之一,设有外院(小学)、中院(中学)、上院(大学),创立后几经更名,直到1921年才有了“交通大学”的名称。创校一百多年来,上海交大涌现了唐文治等一大批蜚声中外的教育家、学者,培养了一批又一批为国家和人类作出贡献的学生。

其中,钱学森就是交大学子的卓越代表,我们的第二站也正是为了纪念他而建造的钱学森图书馆。在校史馆有一份钱学森的英文答卷,得分是96分,带队老师分享了一则轶事,原本钱学森得了100分,这在当时可是极难得的成绩,同学们纷纷向他祝贺。钱学森拿到试卷后却发现,自己在解题过程中漏写了一个S。同学们劝他不必在意,可他却坚持去找了老师,把分数改成了96分。这个故事充分表明了钱学森的一丝不苟、求真务实。在这种求真务实精神的引领下,他不断学习、勇攀高峰,成为火箭与航天领域的顶尖专家,又在新中国成立后,放弃利益毅然回国,成为中国“两弹一星”的元勋之一、中国航空工业和国防现代化不可或缺的奠基人之一。

当我们走在校园里的时候,带队老师提了一个意味深长的问题:大学要有什么才能称得上“大学”呢?很多同学说要有一流的实验室、设备、教室……我觉得,这些都是物质层面的东西,而钱学森所代表的求真务实的精神、永无止境的学习态度、不计名利的爱国情怀,才是大学最宝贵的元素。

交大,你怎么那么厉害!——“探索上海·大学之道”活动有感

晨报小记者 林士淇

(上海第二师范学校附属小学 四年级)

“本科技术哪家强?上海交大在闵行。”最近,一则上海交通大学招生视频在网络上广为传播,号称“硬核招生广告”,这激起了我对交大极大的兴趣。巧的是晨报记者团的“探索上海”活动,正好可以参观交大校史馆,探索南洋公学的前世今生,我赶紧让妈妈给我报了名。

一走进交大校史馆大门,就是一面两层楼高的石雕画,上面刻着“因图强而生、因改革而兴、因人才而盛”15个金色的大字。上海交大成立于1896年,原名为南洋公学。1894年,甲午战争爆发,这场战争最终以清朝败北、北洋水师覆没告终。当时,经过数十年洋务运动的晚清政府自认为初见成效,不料却惨败在岛国日本之手。国内有识之士开始醒悟,认为我们不单要买西方先进的武器,更重要的是培养人才。于是,盛宣怀创办了南洋公学。看着这15个大字,我仿佛看见了前人为中国之崛起、民族之复兴而艰苦办学的场面,一股崇敬之情油然而生。

在校史馆,我了解了从晚清到民国再到新中国各个时期的交通大学发展历程,最让我惊叹不已的是上个世纪三四十年代的一份入学考卷,竟然是要求用英语翻译《桃花源记》,完全颠覆了我对交大作为理工科学校的认识。根据当时的报考人数计算,录取率仅百分之10左右,竞争的激烈程度完全不亚于我们现在的高考。

校史馆还介绍了交大毕业的著名校友,其中有曾任国家主席的江泽民爷爷、“两弹一星”勋章获得者钱学森爷爷等等。提到钱学森,他是“中国航天之父”、“中国导弹之父”,他的回国令我国导弹技术的推进缩短了20多年。

我们参观的第二站就是钱学森图书馆,馆藏有钱学森文献、手稿、书籍、珍贵图片、实物62000多件。我看到在他的带领下研制的各式各样的导弹照片,其中我最感兴趣的是“洲际导弹”,因为它是中国国防力量中最强大的表现之一。其中有一枚df-2h导弹可携带威力为2万吨TNT当量的核弹头,威力巨大!

看着这些导弹以及陈列的各类航天、卫星技术,我想:南洋公学100多年来的办学历程,是“因图强而生、因改革而兴、因人才而盛”,历经数代人的努力和奋斗,这在今天的中国已经成为了现实。未来的祖国在越来越多的人才建设下,必然会更加强大!而我作为一名小学生,也应该学习前人刻苦奋斗的精神,好好学习,为祖国之未来出一份力。

大学之道——上海交通大学参观记

晨报小记者 贾友寒

(复旦科技园小学 二年级)

9月14日,我和晨报学记团的小记者们一起来到了上海交通大学。这是我第二次参观交大,但是,上次来的时候我还没有领到我的小记者红马甲,这一次我正式成为小记者了。

我们来到了校史馆。这是一幢红白色的小楼,它的窗户和门都是西式的。为什么都是西式的呢?这是因为交大刚刚成立的时候不叫交通大学,而叫南洋公学。南洋公学是一所在清朝洋务运动时办的学校。那时,清朝的军队打不过外国的军队,所以,清朝官员盛宣怀认为我们应该办自己的大学,学习西方的科学技术,于是创办了南洋公学。后来,它的名字改成了上海交通大学。

在校史馆,我见到了“蛟龙号”和“辽宁号”的模型。“蛟龙号”是中国第一艘载人潜水器,能潜到海底7000米深。“辽宁号”是中国第一艘航空母舰。它们的总设计师都是交大校友。中国航天之父和导弹之父钱学森也在交大读过书,这里是他的母校。

学记团的老师把这次参观起名叫“大学之道”,我起初不懂这是什么意思。现在,我觉得“大学之道”就是一个大学发展的过程,也是大学为国家培养人才的道路。妈妈点头说,可以这样理解。老师还问大家长大后想学什么专业,我举手说自己想学工程和艺术,我还把这句话写在了校史馆的游客留言本上呢!

一座仓库 一座丰碑

晨报小记者 吴宇翀

(上海市普陀区新普陀小学 四年级)

苏州河的北岸,矗立着一面“弹痕累累”的墙,它千疮百孔,见证了“中国孤军”的誓死拼搏,见证了中华儿女保卫家国的决心,见证了中华民族抗击日本侵略者的英勇与不屈。

最近,我和晨报学记团的小记者们一起走进了这面墙的所在——四行仓库,了解80多年前发生在这里的一场战斗故事。

1937年8月13日,淞沪会战打响,中国军人为了保卫上海而浴血奋战。1937年10月26日,经过几个月的激烈战斗,南翔、江桥、宝山、大场等地相继沦陷,为了掩护大部队的撤退,国民党政府军第八十八师五二四团第一营的全体官兵在团附谢晋元的指挥下,奉命坚守四行仓库,打响了四行仓库保卫战。为了守住闸北最后一块阵地,八百壮士不畏艰险,坚决抵抗日军四天四夜。

在纪念馆中,有这样一组雕塑深深的震撼着我。那是一位身绑手榴弹战士,他一手拿着手榴弹,一手拔出引信,从高处跳下,扑向正在埋炸药的敌人。老师告诉我们,由于四行仓库墙体坚固,日军见一般的枪炮无法撼动国军的掩体,就准备在墙体下挖坑埋炸药,这位战士为了仓库阵地不被敌人破坏,不畏生死,纵身一跃,与敌人同归于尽。一座座雕塑,一个个场景,都在诉说着战斗的惨烈,无声地表达出为了保家卫国而牺牲的战士们那不屈信念和大无畏的精神。

一座仓库,因为英雄的坚守,而成为民族的永恒丰碑;一场战斗,因为先辈的热血,而成为民族永远的记忆。勿忘壮士,铭记英雄,勿忘历史,共筑和平。

参观四行仓库有感

晨报小记者 张晋

(宋庆龄学校 二年级)

你知道四行仓库吗?今天,我就去了苏州河边的四行仓库。

顾名思义,这里曾经是四个银行的仓库。从满是洞洞的外墙,我猜测这里当年发生过激烈的战斗。进入四行仓库,各种历史资料和影像带我穿越时空,来到1937年深秋。我听到了指挥官谢晋元战前破釜沉舟的宣讲,我还看到了日军猛烈的炮火。我被吓坏了!我在想,那八百壮士在敌众我寡的情况下,当他们面对敌军猛烈的炮火时,是否和现在的我一样害怕?而他们为了保卫家园,毫不畏惧,誓死坚守!

我真的非常敬佩他们的英勇和气节!

四行仓库保卫战

晨报小记者 朱倩雯

(上海浦东第六师范附属小学 三年级)

今天上午,我第一次参加了晨报学记团的活动——探索上海之“城市保卫战”,跟随着指导老师了解了苏州河的变化、上海的历史发展等等,其中让我印象最深的就是在四行仓库发生的那场战斗。

在四行仓库纪念馆西边的墙壁上,有着密密麻麻的小洞以及大块破损的墙体,这是怎么一回事呢?原来这些是“八·一三”淞沪抗战时留下的累累弹痕。1937年8月13日,日本帝国主义出动了海陆空三军进攻上海,中国军人在全国人民的支援下,不怕牺牲,浴血奋战,连续击退日军多次进攻,罗店更是成了一座“血肉磨坊”。但由于双方力量悬殊,中国军队逐步败退到了四行仓库。

四行仓库作为当时四个银行存储财物的仓库,墙厚楼高,非常坚固。谢晋元和他的“八百壮士”在这里坚守了四天四夜,击退了日军数十次进攻,不仅成功掩护了大部队撤离出了上海,而且也吸引到了国际上的关注,让整个西方对中国抗战有了更加深入的认识。

虽然四行仓库保卫战已经过去了八十多年了,但谢晋元将军慷慨激昂的战场动员、八百壮士留下的那二百多封遗书,以及他们保家卫国的精神,至今还在我们心里,永远激励着我们!

记者点评:本文第二段设疑开头,提出“墙上的弹孔从何而来”的问题,自然地从现实拉回历史。本文题目是“探索上海之‘上海保卫战’”活动名称,不宜直接拉来当文章的题目。题目是文章的“门面”,决定读者的第一印象,甚至有“题好一半文”的说法,望今后写好这个“画龙点睛之笔”!

西学东渐第一校

晨报小记者 李依璇

(上海市静安区爱国学校 四年级)

这是我第一次走进他——徐汇中学,去了解他的前世,感受他的花样年华。

他出生在1850年,住在上海繁华的市中心徐家汇,曾用名徐汇公学。他是天主教在上海开办的最早洋学堂,也被世人称为“西学东渐第一校”。因为他最早的家人都是耶稣会传教士,所以从小他就被打扮得格外“洋气”。其中的崇思楼是非常古老的建筑,迄今已有百年历史了,它是由红白相间的砖石组成,很像法国样式的建筑。我们还会看到很多建筑进门的两侧有很高的柱子,内部也会看到有旋转式的楼梯,顶部有很欧式的灯。

大概因为出生时便会通中西,从小耳闻目染,所以他的学识也是相当广泛和渊博,现在说来就学贯中西的“大家”了。除了学校里必修的国文课程外,还要学习外文、音乐、美术、地理、天文和体育等。他最擅长的莫过于精通多门语言:法文、拉丁文、英文……就像一个翻译官。

尽管他现在年事已高,却仍然风采依旧。他曾静静地看着这160多年的风起云涌,饱经风霜,现在看来他的每一处都散发着融融的暖意。他的身上有太多的故事,融会了各种风情,在如此喧嚷的城市中,他守着这一书香育人的品格,“出淤泥而不染”,成为我们尊敬和喜爱的偶像。

我想,他会继续鼓励着我们,陪伴着我们一起成长……

文字点评:柳成荫 张智丽

来源:周到上海 作者:晨报学记团