18个真实故事,千余件藏品,珍贵史料、互动装置、多媒体传播,2019年9月23日至9月29日,由中共上海市委宣传部指导,上海东方宣传教育服务中心、上海市收藏协会、东方网政务中心主办,上海市龙华烈士陵园、中共四大纪念馆、上海宋庆龄故居纪念馆协办的《我家的红色记忆——庆祝中华人民共和国成立70周年上海民间藏品展》在上海图书馆第一展厅免费向市民开放。

此次展览重点推出了18个真实故事,均来自今年3月份开始的“我家的红色记忆”征集展示活动,是从300多件投稿作品中精心挑选而来。

这些来自普通人的真实故事,再配以视频、图片、实物、藏品等互为印证,将观众瞬间拉进特定情境,感受我们身边的英雄,和他们奋进的足迹。

已有花发的红军后代邓玉平,是一名普通的历史教师,她父亲邓志云是一位老红军。小时候,邓玉平常见父亲因为经年累月睡不着,要喝点酒才能让自己迷糊一会儿;也听父亲的战友们叫父亲“小胖子”,然而父亲并不胖。邓玉平问过父亲,但父亲没有告诉她答案。

■重走长征路的邓玉平

长大以后,邓玉平决定踏着父亲当年的足迹重走长征路,这一走就走了12次。虽然邓玉平经历了高原反应、皮肤过敏、腿脚不便、生病住院,甚至是车祸,但关于父亲的疑问也随之解开。一位当年的老红军告诉邓玉平,过草地时,好多人早上睡醒后脸一下子长胖了,其实是因为草地里有瘴气,他们都得了浮肿病,很多“小胖子”后来都牺牲了,父亲“小胖子”绰号就是这样来的。

走长征路的时候,邓玉平带了一面红旗,每遇见一位老红军,就会请他在红旗上签一个名。12次长征路走下来,红旗从一面旗变成了三面旗拼成的五米多长的一面红旗,上面有256位老红军的签名。

通过重走长征路,和自愿加入的学生们一起寻访革命英雄、传播长征精神,邓玉平也因此被誉为“重走红四方面军长征路第一人”。

▲现年70岁的市民陈惠美家里有一本和她同龄的账本,那是她做财务的父亲陈清扬从1947年到2017年,记了整整70年的账本,没有一天间断。通过事无巨细、点点滴滴的真实生活记录,每位观众都能从账本中读到自己的生活轨迹。

■陈清扬子女们的珍贵记忆

根据父亲弥留之际表达的心愿,子女们把这些老账本捐给了上海历史博物馆,子女们也拿起了笔,继续着父亲记录了70年的账本。

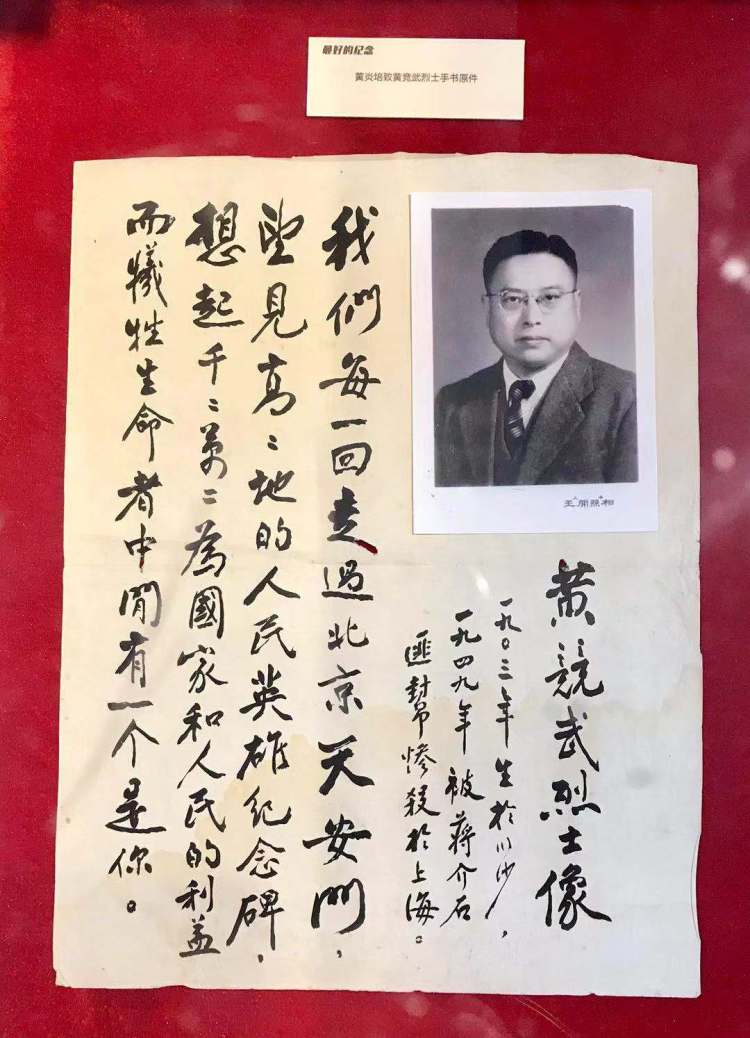

现年78岁的飞机设计师黄孟强,曾直接参与了“运十”飞机的研制,他的祖父是著名教育家黄炎培。他珍藏着祖父的一份亲笔手书,上面写着对黄竞武烈士的深情怀念。

■黄炎培手书

黄竞武烈士是黄炎培的儿子,也就是黄孟强的父亲,他也是一位爱国人士。解放前,当他看到国民党要把黄金偷偷运到台湾,就组织群众起来抵制,结果被国民党特务秘密活埋杀害。

自幼在祖父身边长大的黄孟强始终记得祖父的叮嘱:“新中国今天的繁荣幸福,是无数先烈的鲜血换来的。你应该常常纪念人民英雄,常常鞭策自己。”

■黄孟强的珍贵记忆

黄孟强毕业后成为一名飞机设计师,从一个铆钉开始,自力更生、自主研制,退休后他又坚持设计工作十余年,他觉得做好本职工作,就是对父亲的最好告慰。

每一个发生在你我身边的故事,记录着新中国的历史,饱含温度的藏品,带领观众更好地传承红色记忆。

■现场展品

展览现场还设置了多个互动环节。“闪亮的名字”多媒体触摸屏,用图文加自主探寻的方式,集中呈现了为上海的解放和发展作出突出贡献的英雄之星、人民之星;

“为国旗喝彩”活动邀请观众亲手制作国旗,并将与国旗的合影发至“东方日记本”微信公众号,即可当场获得定制纪念品;

“为美好点赞”活动请观众在现场留言屏内写下红色记忆或观展心得。

展览现场还有投稿二维码,观众可上传自己家的红色故事。

本次展览还通过视频直播、观影专区以及展览手机版等多样化的线上、线下展示手段,让红色文化传播到千家万户。

来源:周到上海 作者:詹皓