今日上午9:00,2025年上海市普通高校春季招生统一文化考试和2025年1月上海市普通高中学业水平合格性考试的首场语文科目考试顺利开考。上午春考语文科目结束后,作文题受到关注。

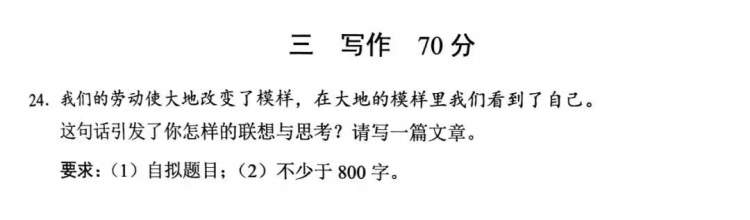

2025春考语文科目写作题目

沪上语文名师点评春考作文题

这道作文题,应该如何审题?可以从哪些角度梳理思路?今天,沪上名师向上海升学发来了最新作文点评,还有特级教师尝试和AI发起讨论,一起来围观。

和AI一起探讨作文题

上海市语文特级教师、五浦汇实验学校校长 黄玉峰

拿到这个题目,我首先想到的是最近提倡的劳动教育。命题人很敏感地捕捉到了一个很应时的题目。

我想到这是阐述人和自然关系的问题,我想到历史上曾经有过的“人定胜天”与“敬天顺天”的两种世界观的对立,我想到人应该诗意地栖息在大地上的名言。

我觉得这是一个有很高水平的作文题。是对历年试题的一个超越。同时也是一个不太容易写好的作文题。向新加坡、法国的高考题目靠近了,故而我很高兴。

我想问问AI,请他写一篇作文,几秒钟之后,它的作文写出来了。

标题是:《大地的镜像——劳动与自我认知》,好,扣紧题目要求!不愧为AI !作文从三个方面入手。

首先,从生态学的角度来看,人类通过劳动改造自然,创造了丰富的物质文明和精神文明。谈到人和自然的和谐相处,谈到“天人合一”的观点。

其次,从社会学的角度分析,劳动不仅是物质财富的创造者,也是精神文化的重要载体。从价值观上,人们通过劳动,获得物质上的满足,实现自己的价值。

最后,从心理学的角度探讨,劳动对于个体成长具有重要意义。劳动使人成为人,劳动使人不断完美。

总结部分,AI写道:

我们每个人都应该成为积极的劳动者,用双手创造美好的未来,同时也不断反思和提升自我,让生命之花在劳动中绽放出最绚烂的光彩。

这是中规中矩的一篇应试文章。似乎面面俱到四平八稳,但缺乏个性,缺乏精彩的生动的事例和有血有肉的阐述。

于是我又问AI:你对这个题目有什么评论?

几秒钟后,AI回答了我,大意是:这道题目以劳动为主题,旨在引导学生思考劳动的意义及其对个人和社会的影响。

接着它从“选题背景”“题目特点”“教育意义”和“潜在挑战”几个方面阐述了它的观点。

最后肯定了这个题目,说“总体而言,2025年的作文题目是一个既有深度又有广度的好题目。它不仅考查了学生的写作能力,更引导学生思考劳动的意义,培养他们的社会责任感和人文情怀。 ”

我不得不佩服AI真的了不起,把问题说得那么清楚明白而有条理。基本上把我想到的都想到了。

人和自然的关系,人在自然中的地位,这些问题,当今世界上每一个国家每一个民族都绕不开,尤其是我们这样的大国。

我们常说“劳动创造世界”,这句话的意思其实是劳动“使世界更美好,也使人类更美好”!

我觉得,关于这个点学生是容易把握的,这个点可以书写的内容也很丰富。难点是在“改变大地的模样与看到自我的内在逻辑关联”。

写作时,可将人类劳动对大地的改造分作两种,一种是天人合一的诗意的栖居;一种是破坏大地自然生态的异化的生存。主张第一种,而批判第二种,展开对照分析;我们在大地中看到的自己,应该是天人合一的自己,而不应该是人定胜天的自己。

在大地模样中看到自己这一点,可以契合的角度是,人与大地的关系,大地可以衍生至自然层面。劳动改变大地模样的同时包括改变自己。人类社会的发展史就是一部与大自然互动的劳动史,每一次劳动方式的变革,都会带来社会制度的重大变革。

应该认识到, “劳动”首先是一个日常用语,也可以是一个哲学概念。日常生活中的体力劳动、案头工作都可以是劳动的具体形态;哲学上劳动被视作人力改造自然乃至自身的一种必要手段,人们通过劳动改造并赋予自然物以新价值,也通过劳动改变自己与世界的关系,并在近代工业文明发展之后日益为自己创造的劳动对象物控制与奴役。

“大地”是一个平实、温暖而富有人情味的词汇,大地承载了人类的一切活动,是我们与这个世界直观接触的第一个对象,也是我们文明发展的主要呈现方式。它为我们提供生存空间、生活资源、发展领域与试错空间,她像母亲一样包容我们,也会责备我们、惩罚我们。

大地有其本然的模样,也就是我们未诞生之前的自然状态,但自从有了人类活动,我们通过劳动改变了自身与世界的关系,也改变了大地本身的存在。大地被我们对象化为利用、改造的对象,成为我们的工具性存在。我们利用它开拓生存空间,开发资源提升生产力,建立聚落、城市,建立劳动分工,创造各种物质财富与精神文化,形成各种制度、秩序与规则;当然也发生了矛盾甚至战争,资源分配不公的贫穷、剥削、不公甚至奴役,以及人们为了重新恢复大地的秩序而不断努力、抗争。

材料的后半句话,启发考生反思人类劳动对大地的改变过程中,我们人类意义和价值的各种面貌。古代伟大的工程背后,是技术的发展,也是许多个人被奴役的残酷;开疆拓土的伟业背后,是国家的力量,也是文明冲突中的贪婪与凶狠;现代社会的便捷与高效,是科学技术的不断突破,也是个人不断被塑造被控制的过程。

此次材料表述中,首次出现了“联想”这个要求,它意味着需要考生首先将材料的表述转化为现实的、具象的表现,再从中提炼自身的思考。这就要求考生平时对社会历史乃至现状的观察要更细致、更敏感、更广泛,不能局限于抽象的逻辑思辨,而应该在具体的人类生活现象中提炼、总结、概念化。

回归与改变

原复旦附中青浦分校正高级教师 李新

今年的春考作文有了一定变化,或者是一种回归,回归到命题类的材料作文。“我们的劳动使大地改变了模样,在大地的模样里我们看到了自己”,这是一道命题。问题是后面的要求起了变化,不光是“这句寓意深刻的话引起了你怎样的思考”,而是“引发了你怎样的联想与思考”。

首先是联想,这句话会引起我们很多联想,我们的劳动使大地改变了模样,可以向好,比如“北大荒”变成“北大仓”;也可以向坏,比如我们的滥砍滥伐(那也是劳动),使大地变成荒山秃岭,土地失去植被,荒漠化,大风起的时候变成飞沙走石。“在大地的模样里我们看到了自己”,这就告诉我们要学会反思,在大地改变了的欣欣向荣的模样里,我们发现了自己的价值;可在大地日益变得丑陋的模样里,我们是否要反思我们对大地进行了几多破坏?另外,我们过去往往强调“人定胜天”,要改造自然,我们付出的劳动是否徒劳而无功,甚至起了反作用?由此会联想到我们人如何与自然和谐相处的问题。

总归,联想很多,在联想的基础上,要进行深入的思考。

材料由两句话构成,前一句话强调主体“我们”和客体“大地”的关系,其中“劳动”起了桥梁作用;后一句话强调主体性的“我们”和客体“自己”的关系,这里“大地的模样”起镜鉴作用。前一句的“劳动”靠“我们”来限制,后一句话“我们看到了自己”加上一个条件“在大地的模样里”。

材料中的几个重要概念要注意定义和区分,一是“劳动”,马克思对劳动的定义是劳动者有目的地改造自然的活动,就是人与自然的关系。劳动是人的本质力量的物化,是人类有意识有目的地改造自然,获取能够满足人类需要的劳动产品的活动。在资本主义生产关系下,劳动被资本家占有,人际关系恶化。资本家就是资本的人格化,工人就是劳动的人格化。劳动者失去人的类本质,劳动发生异化。

所以,还要注意劳动异化的问题。“劳动”分为简单劳动和复杂劳动,如体力劳动和脑力劳动。“我们”可以泛指广义的人类,包括原始人从事打猎等活动,那也是劳动,恩格斯在《劳动在从猿到人的转变中的作用》中指出,首先劳动使人进化,从爬行变成直立行走,然后作用于自然,发明工具,使大地改变了模样;当然也包括现代的“我们”,掌握现代高科技的人们,使大地改变模样变得更快捷、高效。“模样”和“面貌”不同,“面貌”一般指好的方面,如“面貌一新”,“模样”,就像人的模样一样,有好有坏。“看到”,包含认识、反思,“自己”,可以是表面的,也可以是内里的,当然“看到自己”,是认识、反思自己本质性的东西。这样说来,这道作文题的思辨空间还是挺大的。

教材中专门有“劳动”单元,这道作文题直接体现了考试与教材的联系,同学们作文时自然会联想到这一单元有关课文的内容。

关注“大地”的样子,打造我们论证的模样

上海中学语文高级教师、语文教学之星 俞超

看到今年春考的作文题,多少有点出乎意料,它与一年前的“综合”与“创新”,半年前的“认可度”都不尽相同。如果说过去许多年的材料更多的是议论性的思辨式表达(如浓缩与精华)与社会现象的精致提炼(好奇心与陌生世界探索)的话,那么今年这个题目则更多具有一定的形象化的诗性的语言,我相信,不少考生拿到这个题目的时候,会有一点意外。

之所以说这个题目具有“形象化”和“诗性”特征,原因在于“大地的模样”既可以指向实际上的大地的模样,也可以指向更丰富的意涵。

首先,什么是“劳动”?我们常常自然地想到“劳动最光荣”这样的经典口号,在这个口号里,“劳动”毫无疑问指向具有正当性正义性的人类改造自然与社会的行为。但是它真的仅仅只能如此解释吗?它是否可以是中性的呢?比如在奴隶制、封建专制的社会中,为了奴隶主和帝王们建造用以享受的楼台亭阁和用以镇压民众的城池战壕的军事工程时,这样的劳动是否光荣?

其次,“大地”首先可以就是人类赖以生存的大自然。人类的劳动当然深刻地改变了它的模样:刀耕火种时代的掘地为穴到如今的高楼林立,古老地质年代里大型动物统治时候的密林草地,到人类主宰时代的城市灯火辉煌。大地的面貌发生了天翻地覆的改变。

再次,但是“大地”也可以指向人类赖以生存的社会基础形态:人类的劳动让人们所生存的贫困社会逐渐演化为富足社会,从封闭社会走向开放社会,从小规模社会变成大型社会,从熟人社会变成陌生人社会。

“在大地的模样里我们看到了自己”也是如此,之所以可以看到我们自己,可以是因为“大地的模样”是一面镜子,照见了我们自己的模样,也可以是因为“大地”已经成为人类的造物,随着人类的劳动的渗入,“大地”——大自然与社会,带着改造者的样子。在被“人化”的“大地”的模样里,可以看到人类的模样。所谓的人类“自己”的样子,指的是人的本性、精神、伦理、价值观。比如我们渴望能够便捷地旅行,大地上有了道路,海边有了码头;我们渴望能够变得富足,人类建构了各种经济组织;有的人贪婪,于是大地上有了污染、侵占。在人类复杂的欲望和需求的驱动下,人通过“劳动”将一部分“大地”改造得更美好了,而将另一部分“大地”改造得更加丑陋了。

上面是对于这个材料的解读,值得强调的是,我们必须深度剖析“劳动”、“大地”和“自己”的样子的丰富内涵,才能够让我们的文章真正写出意义。不过问题还在于我们为什么要写这样一个议题。固然在考场中,考生们是不得不写,但是我们依然可以要求自己为着自己所认可的意义和价值来去写作,这样才可以写得触动自己的“心”,在文章的模样里看到我们自己。

让我们从考卷上抽离出来,看看窗外,今天的大地的模样是怎样的呢?让我们从大地上抽离出来,想象自己的飞机或者太空站甚至月球上俯瞰大地/地球的时候,我们看了大地什么样的模样呢?俗见告诉我们,我们可能看到大地上的冰川在变小,绿色在变少,河流的清澈在变污浊,社会的和谐在变混乱,人际的温情在变冷酷。这被改变的大地形态中我们看到自己的样子:其中有自私、贪欲。但是如果我们用更为积极的视角看,几十亿年的地球史里绝大多数时间,从太空中看地球其实是一片漆黑的,而只有这短短几百年,人类的劳动将大地点亮了,其中有的是人类的勤奋、智慧和进取心;不过我们还可以用更加宏阔的视角来看,大地样子似乎没有根本上的变化,你在太空里,几乎看不见人类改造过大地的痕迹,从中我们还可以看到聪明的人类本质上依然渺小,从宇宙的尺度看,人类的劳动是微不足道的。

当人类一诞生,当人类一旦拥有了智慧,当人类成为了大地的主宰,人类怎样,大地便怎样,就不只是一个事实,甚至是一种宿命。所以我们必须严肃地从如今大地的模样里仔细端详出我们自己的样子,然后据此改造我们的模样,改变我们劳动的模式和形态以及方向,让大地的模样变得越来越美好。

因此,我一直跟学生反复强调我们打造自己高阶议论文的模样:深刻性、针对性和思辨性。文章就是我们进行“劳动”的“大地”,它所呈现出的模样里,有着我们或清晰或模糊的知识、文化、思想和价值观的样子,我们不应该对我们的样子等闲视之,我们应该认真打造属于我们自己的“大地”的模样。

劳动即创造,写作即生命

复旦附中 张慧腾

海德格尔引用荷尔德林的诗句“人诗意地栖居在大地上”,今年的上海春考作文题也充满诗意,启发学生重新思考自我与大地的关系。现代社会,人们也许远离了大地,也远离了在大地上身体力行的劳动,这道作文题引导我们加深对“劳动”内涵的理解,并以大地模样的改变为映照,在“劳动”中重新认识“自己”。

作文题在诗意浪漫的价值取向和语言形式之下,一如既往坚持对学生核心素养尤其是思维品质的考查。我们在大地上进行了哪些劳动?这些劳动使大地的模样发生了怎样的改变?在这些改变的模样中我们又看到了怎样的自己?这些问题都需要我们在写作中逐一思考和回应,从而深入阐释“劳动改变大地,也在某种意义上创造人类自己”的道理。

除了在自然大地(土地)耕作外,艺术大地、科学大地、文化大地等也都需要我们尽才、尽智、尽心、尽力地劳动。正如在各种样式的劳动中,我们看到了更丰富、更崇高的人类精神,也正是在各类主题的写作中,我们表达了更多元、更鲜活的自我生命。从这一角度而言,劳动即创造,写作即生命。

问苍茫“大地”谁主沉浮

华师大二附中松江分校 李金财

今年的春考作文题目有一定思想深度。

首先,“我们的劳动使大地改变了模样”意指人类的创造性劳动作用于客观世界,使客观世界发生变化。“在大地的模样里我们看到了自己”意指通过认识人类改造后的客观世界,人类可以反思自己在这种劳动中的意义和自我价值。前者强调人的主观能动性,是向外求;后者强调自我认识,是向内求。这两点如果分开谈,学生都各有话说。

深度在于,这个题目特别考验学生的思辨能力。这种外求和内求,要紧扣“劳动改变世界”这一话题,需要通过论述劳动对于改变世界的意义、人类在这种劳动中的作用、人类如何通过认识“劳动成果”来认识和评价自身行为的是非功过,从而修正自己的“劳动”,以便让世界和自身向更好的方向发展。这些问题既不能平均用力,也不能顾此失彼,如何把握,是区分考生写作水平高下的重要指标。

第三,这个题目还考验学生的眼界和格局。从日常生活出发,寻找论据,当然可以自圆其说;站在人类命运共同体的高度和人类漫长的历史长河看,则更能体现考生的认识高度和深度。当然,前者容易流于琐碎,后者容易流于大而空。

换一个角度看今年的春考题,关注“劳动”、关注“大地”,切合当下实际,体现出了求真务实和自我反思的精神,其导向意义值得称道。

总之,今年的题目入手不难,但写好不易。

读了这些评析,对你有什么启发吗?

来源:上海升学服务号 作者:上海升学