在互联网上,你常常会看到有人发问:Live House怎么发音?是“live[lɪv]”还是“live[laɪv]”?

答案是后者,这个舶来的概念,最早起源于日本,指的是一类具有专业音响效果的音乐展演空间或小型音乐现场,大批独立音乐人、乐队正是从这样的表演状态和环境中,开始了事业的起步。

据中国演出行业协会发布的《2023年全国演出市场发展简报》,2023年,小剧场、演艺新空间(含小型音乐现场Live House)有“拔节生长”的趋势,演出场次、票房收入与2019年同期相比增长都达到460%以上。而在众多与“夜经济”相关的报告中,Live House也是不容忽视的关键词,被反复指向具有带动年轻人文化消费的意义。

在上海,Live House的概念已经有近20年的历史。和传统剧场相比,它们的数量算不上多,生存状态也不尽相同。但无论是何种方式,你不能看出从业者们各自的坚持:热闹时乘胜追击,孤单时选择坚守,等待着新的种子的发芽。

最初和现在

自诞生之初,Live House就是一个与独立和摇滚有关词语,甚至在很长一段时间里,它的经营与管理带有混沌的地下色彩。

转折发生在2006年。那一年,能容纳1200人的北京星光现场开张。它不仅被认为是首个以Live House命名的演出场馆,也是首个启用了正规票代系统及报批流程的Live House。由此,这类演出空间开始走向了正规化运营。

当时,中戏毕业音乐策划人杨聿敏刚做完一场万人演唱会,遇见了上海第一家Live House Ark的总经理朱寅正在进行星光现场的开拓运营,受邀以演艺总监的身份负责星光现场所有演出的开发和规划。现在,她依然清晰地记得,这个标志性场地的出现,让当时的音乐行业相当振奋,“当时每个月平均就有22场1200人体量的演出,它的意义和今天的1200人演出真的不太一样”。

在上海,育音堂也是先行者。这家由创始人张海生和好友们在2004年注册成立的Live House,从龙漕路的仓库开始,跌跌撞撞地走过了懵懂的初创阶段,并在2007年搬进了位于凯旋路的“小白楼”,走向了固定场馆、证照齐全的经营模式。

■育音堂在凯旋路的老店(受访者供图)

2011年,杨聿敏在星在文娱创始人朱寅的邀请下回到上海,参与了万代南梦宫上海文化中心的初期建设。公开资料显示,万代南梦宫上海文化中心有着千人级Live Hall和五百人级Live House,以及容纳量不超过一百人的OKOK音乐人俱乐部,在十多年的运营之后,如今已经成为上海观众心中数一数二的观演地;而星在文娱执掌的Live House系列,也在长三角以及川渝地区有了连锁场馆。

而在互联网上流传的上海Live House盘点中,你还能看到很多不同气质的场所:MAO Livehouse是上海老牌,2017年开始了全国院线化的运营,如今还开设了主打潮人的“夜猫俱乐部”;虹口北外滩的ModernSky Lab依托于音乐厂牌摩登天空的演艺资源,有着2000平方米的大体量;位于原沪西文化艺术中心的瓦肆VAS,是独特的电影院结构,往往能带来不同的演出体验;中兴路上的蜚声Phase Livehouse同样是能容纳超过1200人,苏运莹、韦礼安等流行音乐人都曾在那里带来自己的演唱会。

■说唱歌手Casper卡斯柏3月16日在瓦肆VAS带来自己的巡演上海站

与此同时,目前在上海Live House展开的演出也更加足够多元。以万代南梦宫文化中心为例,每年在中心的未来剧场、梦想剧场能上演接近超过380场演出,非周末的演出率近年也有明显提高。杨聿敏透露,目前在南梦宫登场的,既有海外乐队、歌手的演唱会与见面会,也有本土独立音乐、摇滚乐和流行音乐的演出,“很多乐队的进阶很快的,可能第一年还在我们500人的梦想剧场演小的Live House,第二年就已经能到楼下的千人场”。

而在受众群体方面,杨聿敏也感受到了上海观众的年轻与活力。比如有很多上海的高校生会选择到南梦宫看海外音乐人的演出,“大量从复旦、同济以及大学城来的大学生,他们本身有一定有消费力、欣赏力,也是比较善于传播的人群”。最让她惊讶的,则是有父母带着十几岁的孩子全家一起观看摇滚乐队的演出,“完全是因为父母喜欢这个乐队,日常有熏陶,就把孩子一起带到了现场。这种情况在国外很常见,我们也很惊喜看到上海的变化。”

■3月9日,加拿大传奇乐队SUM 41在万代南梦宫文化中心献上告别专场(受访者供图)

90后乐迷陈陈几乎跑过上海大部分知名的Live House场地,在她看来,自己首先是跟着喜爱的音乐走,其次是选择偏爱的场地,“总体来说现在可选的空间很多,好的演出也比以前更丰富,反而是预预算上控制一下——想看的太多,钱包有限!”

大与小的压力

Live House行业到底过得怎么样?当我们讨论这个话题时,一个需要提前理解的背景知识是:尽管同样冠以“Live House”之名,但无论是参照海外的标准或是近年主管部门对演艺新空间的管理要求,500人以下的Live House更贴近“小而美”的认定,而千人级别的演出则被认为是采用了“Live Hall(演出广场/剧场)”的模式。两者的生存模式、管理方法,存在很大不同。

这或许也是为什么,这个有关生存情况的问题往往有“冰火两重天”的答案。一方面,“越开越大”成为一个明显的趋势。过去,200-300人的小型Live House是主流,但现在,千人级别的场馆越来越多——在上海,除了现有的几家千人场馆外,2023年官宣将入驻徐汇西岸的瓦肆VAS新店也有2200平米的建设计划。同时,“夜经济”中涌现的很多大型夜店同样挂出了“Live House”招牌,场地都在1000至2000平方米大小。

但另一方面,相较于背靠商业地产和大型集团的大型场馆,小型Live House依然承担着场租、非周末演出空白以及乐迷消费力转向大型项目的压力,经营情况并不乐观。在近年举办的相关行业年会上,大量场地主理人都曾提出生存艰难、缺少优质内容的议题。

在和我们的对话中,张海生也毫不讳言从去年下半年以来感受到的冲击与压力。以育音堂位于凯旋路的老店为例,这家聚焦扶持本地和国内原创乐队的Live House,一般提供的是供100多名观众欣赏的演出,“但去年下半年开始,观演人数很少超过100人;中山公园的音乐公园店演出数量相对还可以,也做不到一整周能够完全排满。”

■育音堂凯旋路店主要承载100多人左右的演出(受访者供图)

所以,张海生相当期待行业在聚焦“大”的同时,也能出现普通人触手可及、与观演消费有关的“点”,最终实现“由点带面”。“大家普遍觉得只有开大型场地才能赚到钱,或者说更关心一两千人观演带来的流量。但如果没有足够的观众土壤,大型场馆也可能陷入‘卷’和重复建设带来的浪费。”

或者说,这不是一个简单的场馆规模大小的问题,而关乎观演习惯与氛围的培养。张海生认为,如果观众没有支持本土音乐人的习惯,各类小演出必然会在顶级演出的碾压下乏人问津,“只要本地有足够量的观众群体、音乐人群体,大演出和小演出其实是有各自的空间的。有若干个小的点,才能带动更大的消费面”。

所以,除了小型Live House,他期待还有包括社区文化中心等等小场地可以为本土音乐人提供助力。“生活方式、欣赏习惯需要引导和培养。除了学校教育孩子们爱艺术,如果社区能提供一些公益性的空间,比如排练室、小的演出厅,那么大家就有学习音乐、展示自己的舞台,甚至是进一步拉动自己的同学、朋友、邻居,大家都来看演出。”

■本土音乐人需要更多观众(受访者供图)

而在杨聿敏看来,在上海出现超级Live House几乎是一种必然,因为这符合上海的文化消费能力,“难点在于想要真正找到适合面积的场地也很难,从我们的角度肯定是希望有这样的合作方出现”。但她也审慎地认为,运营大型Live House需要巨大的投入,对场地的设计、灯光音响等技术参数的把控以及管理团队的素质都有比较高的要求。

一个最简单的例子是,海外乐队对演出后台有沐浴系统的需求,这要求Live House场馆在规划时就要有所考量,“不是说现在商场里有一个现成的空间,高度和面积差不多就可以开张,上下水工程、灯光、音响、空调等等都是要有专门的工程部门提前介入”。

她认为,如果场地管理软件以及相关技术能进一步突破,行业上下游能彼此联动,Live House的运营成本也能得到一定的控制,拓展盈利空间。“比如最近我挺开心的一件事是秀动(Live House等小型演出售票APP)开始收票务代理费了。为什么开心,是因为我觉得行业下上下游相关平台应该要能赚到钱,大家才能更好地一起支持下去。”

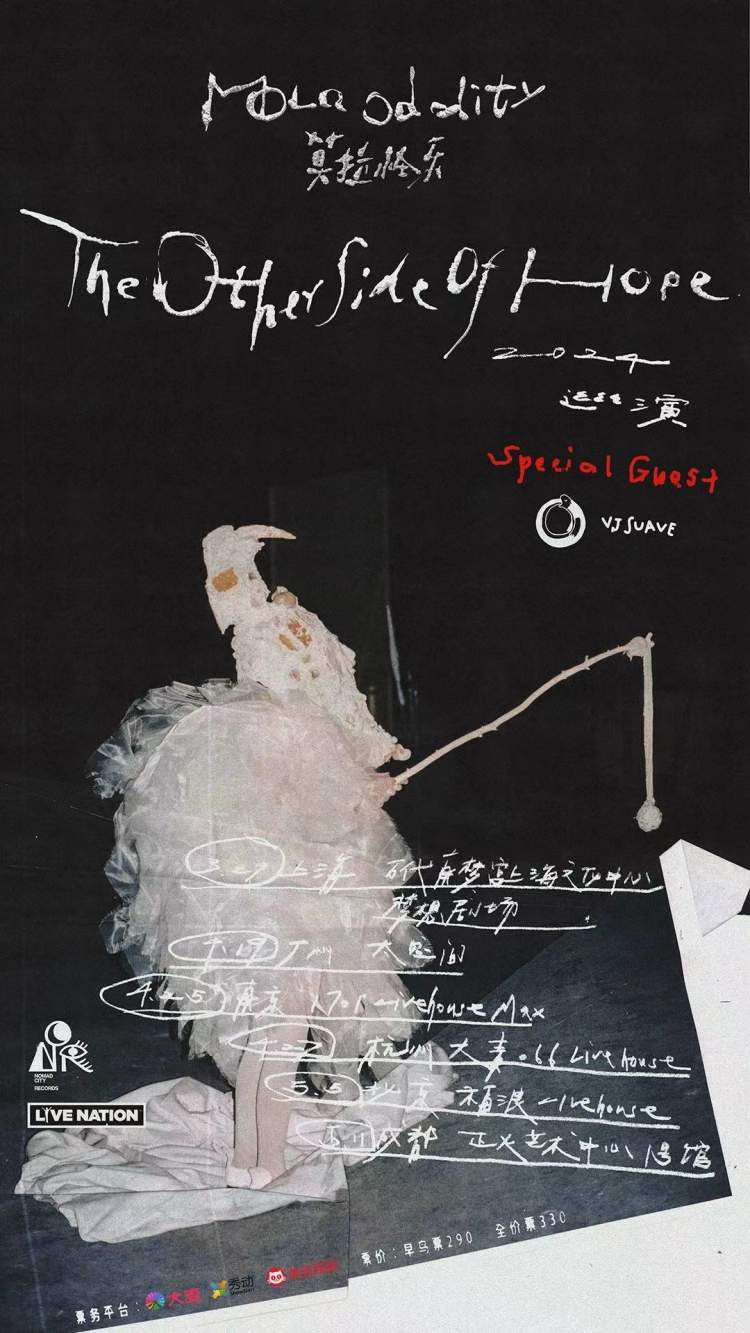

■3月29日,郭采洁和她的Mola Oddity乐队将在万代南梦宫文化中心演出

当然,对音乐人自己来说,大场地与小场地也有不同的体验。一位不愿意透露姓名的音乐经纪人以此前某地的Live House演出因增加签售环节而被处罚一事举例,直言大场地并不一定意味着盈利,反而可能指向更复杂的演出报批和安全管理问题。他认为,音乐人需要对自身定位有清晰认识,“如果你的心态比较浮躁,错误估计自己的号召力,盲目追求大场地,很可能是赔了夫人又折兵”。

培育与输出

除了给观众带来快乐,Live House也承载着培养本土独立音乐人的使命,是音乐产业重要的“输血管”。在大多数Live House主理人眼中,年轻的音乐人、乐队格外需要线下演出的锻炼,他们往往从百人的Live House开始,在一次次巡演中碰撞灵感,积累经验,并由此获得迈向千人甚至万人场地的机会。在华语乐坛的黄金年代,很多经纪公司也是通过Live House寻找有潜力的音乐人。

我们的好奇是,今天要想实现上海音乐人的输出有多难?下一个从上海脱颖而出的本土音乐人在哪里?

多年以来,数不清的乐队在育音堂来来去去,有的一夜走红,有的慢慢沉寂。张海生坦承,在上海做乐队不容易,有些团队努力多年未必有结果,反而在离开上海之后意外开花。但恰恰是因为这样,他格外强调乐队和音乐人自身的积极性。“你不能光有梦想或是觉得自己做了音乐就高人一等,你需要为梦想付出、吃苦,甚至是用别的生计来养活你的梦想,在全世界任何地方都是如此。”

在他看来,过去两到三年海外乐队的缺席以及《乐队的夏天》等大型音乐节目的推动,曾在一定程度上促进了本土乐队的火热,却也给部分刚刚进入这个行业的音乐人造成了“玩音乐很快就能火”的错觉,甚至未能深入打磨作品、学习自我经营和控制成本的方法。他举例说,海外很多Live House并不提供演出设备和相关宣传,每一个环节都需要音乐人自己把控;但现在常见的情况,是音乐人会习惯性追问:能不能再增加一点制作费?能不能多给我们做一点宣传?

■《乐队的夏天》曾经在年轻人中掀起追乐队的潮流(@乐队的夏天 官微)

“音乐作品是需要积累的,一个乐队的一张专辑往往需要两到三年的时间,然后在巡演里不断地磨炼和提升。但如果你只看重外在的形式、宣传,可能会忽略了内在的音乐质量和表达。”张海生笑说,他会努力帮助音乐人,但能决定他们走多远的,依然是积累与热爱,“当你获得了经济上的回报却没有把创作放在第一位、没有沉淀,一定是会被打回原形的。”

当然,上海多元的演出业态,也可能给本土音乐人的培养带来不同思路。有戏剧的专业背景,又有对音乐的热爱,杨聿敏一直在推动戏剧与音乐的资源联动:她担任制作人的《Little Jack》的首位主演请到了参与过《乐队的夏天》《披荆斩棘的哥哥》摇滚主唱Ricky;而在另一部音乐剧《春宵苦短,少女前进吧!》大获成功后,星在文娱又推动策划了主演顾易即将于4月举行的个人原创音乐会,目前门票都已售罄。

杨聿敏透露,音乐剧演员的个人Live House系列是星在文娱2024年致力开发的新类型演出,她也相信这可能会是另一种孵化和输出的路,“我们想多做一些音乐剧演员的音乐会,他们可能是音乐剧的‘熟面孔’,但在音乐方面还是新人,这也是一种孵化。这些演员除了能唱歌好,也有自己写歌做音乐的能力。我觉得这是一个挺值得投入的方向,一方面他们可以继续演戏,一方面音乐作品更能帮助他们在全国范围内打开认知度。”

■音乐剧演员的个人Live House有望成为一种新类型(受访者供图)

来源:周到上海 作者:曾索狄