派对第二天的早上,靳羽西家里的大门敞开,工作人员正进进出出打扫整理。这是她在三天时间里举办的第二场派对,这套坐落于上海市中心的公寓里,又恢复了疫情前的热气腾腾。

羽西男朋友艾伦(Allan Pollack)此时已做好了上中文课的准备。他告诉我们,自己在来中国前已经学了三年中文。这两个人就像比赛一样,在艾伦补习中文的时候,羽西也忙着学西班牙语。

他们是4月25日这天回到上海的,羽西带着她的自传体新书《你,自成先锋》,分别在29日和30日两天,于上海图书馆东馆和上海香港三联书店成功举办了两场签售活动。

近百人参加了羽西在上海图书馆东馆举行的第一场新书发布会,他们稍晚又在她家中相聚。

羽西家客厅的一面墙上,挂着一幅前国务院副总理田纪云写给她的赠语——“一切为了人的美”。她对着众人发出由衷感慨:没有改革开放就没有今天的自己。

从最初在美国主持《看东方》,到后来在央视做《世界各地》节目,改革开放为她在传媒领域的巨大成功提供了最基本也是最关键的前提。40多年来中国的发展日新月异,她因此正在筹备一档新节目——《相约在中国》。她想,自己不要复制过去的成功,而是要做得更成功。

但40多年来更让她惊讶的,是生活在这片土地上的人们。上世纪九十年代初,她用一支口红改变了中国女性的形象。当时的中国人不仅穿着保守,思想也很拘谨。她记得自己离婚后,很多中国记者欲言又止。反而是她鼓励他们:“想知道什么,你们就问。”

这种今昔对比是我们采访中的一个重点话题,此外,她还和我们聊到了创业、婚姻和孩子,年龄焦虑和不可避免的衰老,以及一个眼下的热词:姐弟恋。

76岁的她仍然思路敏捷、言简意赅。她说,人生不过是走一个过程,但人生也是一个选择。做正确的选择,就能漂亮地走完这个过程。

“我感觉我每一天都在变老,但是又怎么样?”羽西说,“亲爱的,这是自然的,你可以避免吗?你不能够避免的,就不要埋怨。”

(注:羽西偶尔有些表述并不完全符合普通话的标准,但我们在不影响理解的基础上尽量保留了她的原话。在上世纪80年代初第一次来中国的时候,她完全不会普通话,但她以巨大的意志力学会了这门对自己而言全新的语言。这种意志力,从根本上决定了她人生的成功。而此刻,从一些不太标准的表述中,我们也许更能感受到她为了掌握这门语言所作出的努力。)

用一支口红改变中国人形象

1992年9月,“羽西”化妆品(以下简称“羽西”)的第一个专柜在上海第一百货开张。一天之内,专柜销售额即突破两万元。

现在想来有些不可思议,在那个没有网络的年代,人们对于时尚的触角却自有它探知新鲜事物的方式。“羽西”专柜几乎是立刻便被挤爆了,直到31年后的今天,她还清楚记得自己当时出入柜台,身边不得不带保镖的情景。

“羽西”起初只在上海开了三家专柜。“因为我就感觉到,上海人是最时髦的,尤其是在当年。”她向我们解释自己当初的决定,“如果上海的朋友都不愿意买化妆品的话,我为什么还去其他城市开店?”

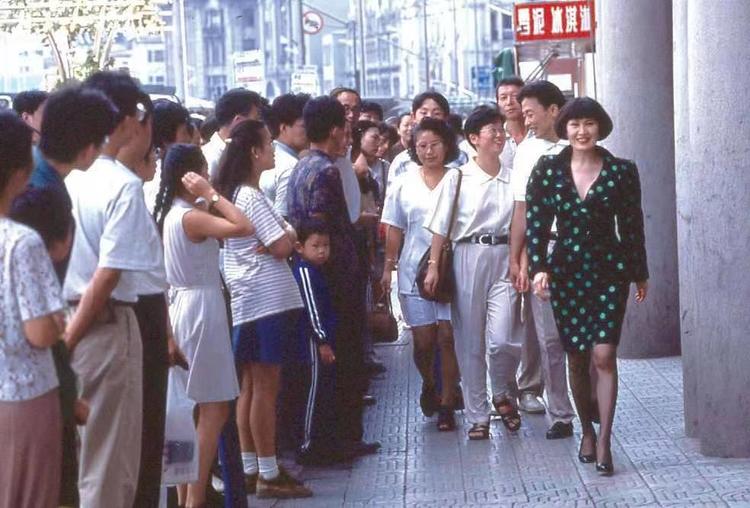

■上海市南京西路第一百货门前

在上海获得成功后,她的专柜逐渐遍及全国250个城市,最多的时候达到800多个柜台。在那个化妆品荒芜的年代里,她的品牌曾连续多年保持市场占有率第一,并以95%的品牌认知率成为中国化妆品行业的领导企业。和羽西差不多时间进入中国市场的是雅芳,但雅芳的第一个专柜直到1998年才出现。

不仅是中国人见证了“羽西”的辉煌,“羽西”也同样见证了上世纪90年代的中国,尤其是上海的发展。当王家卫几年前开始筹备拍摄《繁花》的时候,剧组联系到羽西方面的工作人员,借用了当年羽西化妆品产品和一些衣着配饰去学习。

《繁花》一书涉及的年代跨度40载,而故事的起始和终章都落在了上世纪90年代初。对于书中李李、梅瑞等一众时髦女子而言,“羽西”这个牌子毫无疑问就是当年的标配。所谓的“标配”,意思就是不管有钱没钱,都要买的东西。

“当时不仅仅是把化妆品卖出去那么简单的,因为中国女性完全不化妆,我们的目标还包括教她们怎么用化妆品。”羽西说,“否则买了不会用,还是不能变好看。”

当她开始做自己品牌的时候,整个化妆品行业在中国都还是一个占比极小的市场,这是如今的人们所无法想象的。

同时,中国女性对于化妆品的陌生度也是无法想象的。“我们得一样样教会她们,比如这个叫做粉底液,它的作用是什么……”

其实昔日的上海女子是很懂得化妆品重要性的。就像张爱玲拿了人生中第一笔稿费后,第一反应是立刻拿去买了口红;“密斯佛陀”当时就从美国红到了上海,报上经常会出现这个品牌的广告。但从以张爱玲为代表的这代女性到羽西在上海开出第一个化妆品柜台后蜂拥而至的女性之间,出现了一段长达几十年的巨大真空。

这段真空中曾出现过一些“短命”的品牌,比如以“蓓蓓”牌为首的香粉,据说扑在脸上又香又白。但这些产品的形态都很暧昧,介于护肤品与彩妆之间,以适应时代提倡的精神。

当后来《纽约时报》盛赞羽西“用一支口红改变中国人形象”时,其实并不完全是夸张的。她当时的确是从一支口红开始,向中国女性普及起关于美的教育。她说:“美是一种教育,没有人教你,你就不会。”自此,新中国女性终于敢“明目张胆”地化妆了。

羽西最初的产品就是九款色号不同的口红,她认为口红对于女性的意义太重要了。“如果我只用一件东西的话,我用口红。”她说,“有些女孩子感觉眉笔或者睫毛膏很重要,每个人都有自己的想法,但我个人最在乎的就是口红。”

集装箱被撬,货品被偷光

“羽西”这一品牌成立31年后的今天,人们似乎倾向于将它的成功归于时代。因为在当时,她几乎没有竞争对手。但羽西反驳:“我告诉你,每一个年代都一样,你想真正做成什么都是困难的。你以为我当时没有经历过竞争就容易一点吗?并不是啊。”

她向我们回忆,当时最大的问题是化妆品行业的法律还不健全,运输物流环节也常常掉链子。

“当时从我们办事处和工厂所在的深圳,要把货物运到北方,这是一件很大的事,物流不是像今天这样的。我们那个时候连火车上的集装箱都很难订的,我的职员要提前一个礼拜到火车站,才能订到一个集装厢。我记得最清楚的是我们的第一批货,放在火车集装箱里。被别人把锁翘掉,把东西全部偷走了。”

当时她刚创业,这一车厢货物的损失对她来说是不可估量的。“所有创业过的人都知道,刚开始是最困难的,因为是最穷的时候。”她说,“我当然崩溃了,要崩溃的事太多了。但能怎么办呢?那我就再运一次咯。”

化妆品行业在当时的中国,并不是一项受到政府鼓励的行业。羽西告诉我们,外国化妆品公司当时如果想进入中国,就必须采取合资的方式。“在今天,国外的独资企业很快就可以在国内注册了,以前哪有这样的?我知道有一些很著名的化妆品公司,用了一年的时间才注册成功。”

但是,羽西当时只花了七天。“我和他们就不一样了,你不要忘记,我做化妆品的时候已经非常有名了。所以,当时反而是政府部门鼓励我去做。”

上世纪90年代初,羽西刚结婚,她的先生(如今已是前夫)是一名成功的商人。有一天夫妇两人和时任国务院副总理田纪云吃饭,就是后者送了她那幅后来被裱框挂在客厅墙上的题字。田纪云当时对她先生说,既然现在是中国女婿了,就欢迎来中国做生意。

这一晚,羽西和丈夫之间发生了一段有意思的对话:

丈夫:“如果要在中国做生意,你会做什么生意?”

羽西:“化妆品。”

丈夫:“确定吗?我好像没见过中国女性化妆。”

羽西:“她们现在不用化妆品,并不代表她们以后不用。”

此后的事实证明了,她是对的。

随着21世纪的到来,更多国外品牌进入中国市场。2004年,世界最大的化妆品公司欧莱雅收购了“羽西”化妆品。

“我当时感觉自己化妆品做了18年了,可以了。女儿长大了,我可以把她嫁给别人了。”她说,“何况欧莱雅又是全世界最大的化妆品公司,嫁我的女儿给他还不算太坏的一件事,是吧?肯定舍不得,但你女儿嫁出去了以后,你就不需要再管了对吧?”

“当然现在还是我的名字,还是我的精神。而且他们很有实力的,能够为这个品牌做很多事。比如说,我要求的是有一个很好的研发中心。我们以前做化妆品,最困难的就是研发,当时要花很长时间做研发。现在有了这么强大的研发技术,我就感觉我们可以和很多人竞争,完全是国际水平的竞争。”

“羽西”品牌从诞生至今已经31年了,她问我们:“能够活着,还有这么大的生意,就是很了不起的,对吧?”

做先锋意味着没有经验可学

羽西和我们分享的这些做化妆品时的经历,可以被视为她一路走来做很多事情的缩影。从最早在美国独立电视台做《看东方》节目以来,她面对的每一次挑战和困难,往往只有真正的先锋才会遭遇。

这样想来,也就明白了她给自传取名《你,自成先锋》的原因。

“我一辈子做的事都是别人没有做过的事。比如我做第一套电视节目叫做《看东方》,从来没有人做过的;我在中央电视台做《世界各地》也是第一次由外国人制作和主持的节目;中华人民共和国建国35周年的天安门国庆实况转播是中美电视台的第一次合作,史无前例;新中国出的第一本化妆工具书和礼仪书都是我写的;我们也是第一个专门做适合亚洲人的化妆品给中国人用的……我觉得,这就是一种先锋的精神。”

作为先锋的意义在于开拓,但因为之前没有人做过,也就没有现成的经验可以学习,没有教训提醒你注意避坑。“这种工作是最辛苦的,”她说,“你去跟谁学?没有人可学。”

无论《看东方》或是《世界各地》,她当时面临的挑战之一就在于拉广告。

“《看东方》的节目是在美国播的一个节目,专门介绍亚洲文化给外国人看。因为是第一次有这样的节目,而很多人既不懂亚洲,又不懂中国,所以是有点挑战性的。”羽西说,

“你想想,当时能在这个节目里面买广告的人都不多!同样的,我在中央电视台的这个节目(指《世界各地》)也是要去拉广告。当时电视台没有钱给我,我就说:‘你又没有钱给我,还要我做一套节目介绍世界给中国人看,那你要我怎么做?’”

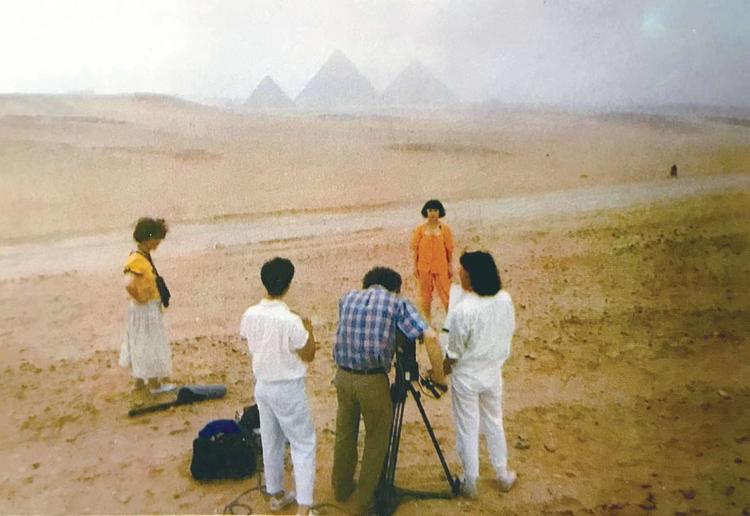

■《世界各地》摄制组凌晨5点拍摄埃及金字塔

后来还是她自己想了个办法。“我说,你们给我广告的时间,我去拉广告。”让她自豪的是,自己此举打开了央视的电视节目里带广告的先河。

这档节目是从1984年起推出的,让她至今回想起来都觉得吃惊的是,自己在那样的年代里却几乎没有遭遇任何形式的审查和删节。“中央电视台没有给我一点限制,一点都没有。所以,我想拍什么就拍什么。”

只有两次不得不作出修改的经历,她记得,其中一次是拍到了丹麦一处沙滩上女性裸露的背部。

不能再努力,再努力就要死掉的了

“这个世界上什么都很难,”回首往事,羽西感慨,“但问别人要钱的话当然是更难了。”

她向我们透露,自己现在正筹划做一套新的电视节目,叫做《相约在中国》。“我现在不是要拉广告,而是要拉赞助。但是,拉赞助也是非常困难的事。”她已经76岁了,但还完全没有停下来的意思,“我知道自己不可以再努力了,如果再这样努力,我就会死掉的。我整天都在工作,真的是没有停过。”

在她说话的时候,助理抱着一叠叠自传走了过来让她签名。这里有200本自传,需要她在一天内签完。“我一面讲,一面签书哦。”她对我们打了个招呼,“因为我只有一天的时间。”这一天过后,她就要赶别的行程了。

那么,为什么不停下来?她又有什么可以失去的?

“我如果给你们看看我要做《相约在中国》的意义是什么,你们就会明白为什么我感觉它这么重要。”她说,

“国外对我们中国的了解太少了,因为这种无知导致了很多误会,形成了很多偏见,我感觉他们需要知道中国现在是一个什么样的国家。现在国外媒体有很多关于中国的负面报道,这非常危险。他们想到中国,就想到‘竞争’这两个字。其实不是这样的。我做这个节目就是想让他们了解中国人现在的生活和观念。工作娱乐以及文化、科技、美食等等方面,我想让外国人看到所有这些东西,都是很真实的。”

羽西也承认,相比《看东方》的时候,现在的赞助是更难拉了。

“现在很敏感,很多美国公司对我说,如果赞助了我这个节目,恐怕他们的总部会不喜欢。现在的情况就是,如果哪一个公司做一些对中国有利的事,就会受到不同程度的审查。”

如果羽西为这档新策划的节目拉到赞助,她还不得不面对另一个问题:如何把它做成符合网络时代传播习惯的节目。

“我本身做的是个电视节目,长度在一个钟头,但是我可以把里面的内容一块一块拿出来放在TikTok上。那里会有更年轻的观众,但是只要做得好,他们肯定会喜欢。”

她说,到时候自己将证明,从前的成功不仅仅是时代促成的。在这个信息爆炸的时代,她的节目将获得比此前更巨大的成功。

无论想做什么事都不会太晚

76岁再辛辛苦苦地拉赞助,从头开始打造一个电视节目,这难道不会太晚吗?然而羽西告诉我们,从来没有太晚的事。

她的朋友、著名旅德艺术家王小慧有一次和她聊起来,听羽西说自己在坐高铁去南京的路上背西班牙语单词。“70多岁学一个新的语言,我觉得真的,打死我也不会去学。”王小慧感叹,“而且现在不是还有各种各样的翻译工具吗?但是她说不行,还是要学,因为自己学的感觉是不一样的,所以我真的很佩服她。”

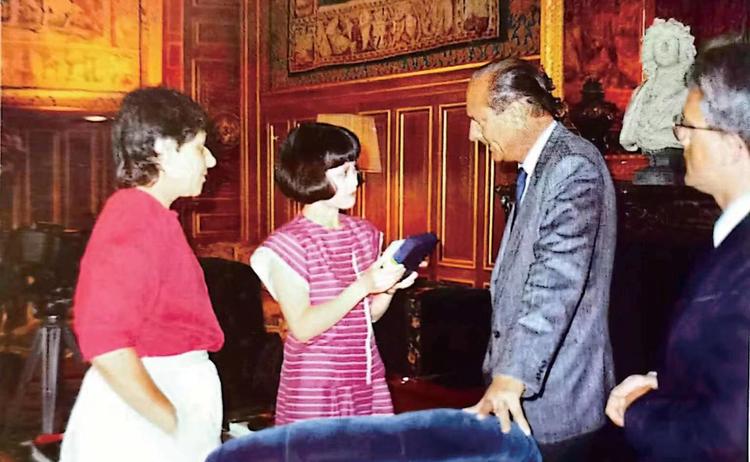

■采访诺贝尔和平奖得主特蕾莎修女

■采访时任巴黎市长希拉克

“我感觉多学一门语言是很好的,这样你的脑就不停地转,这对于一个年纪比较大的人来说是很重要的。”羽西说,如果要问她重新活一次想做什么的话,她一定会再多学几个国家的语言。

“有些人说:‘我已经40岁了,还学什么英文?’我说:‘今年你40岁,如果你从今天开始学英文,你到42岁就可以说蛮不错的英文。但是如果你现在什么都不学的话,你42岁还是什么都不懂。’所以为什么不学?Why not?多会一个语言就开阔了一个天地,就会有一个新的天地给你。语言是很重要的,因为语言可以让你明白一个民族的灵魂。比如说中文,如果你不懂中文的话,你就真的是不懂中国人。你怎么说都没用,中文是中华民族和中国文化的灵魂,你学得越多就越了解中国人,这个是非常重要的。”

她刚来中国的时候,一句中文都不会。“如果我当时没有好努力学习的话,我今天就没法接受你们的访问,我们就不能够很直接地谈话。”她说,“虽然我现在还是说破破烂烂的中文,但是你可以明白,我可以直接同你交流。如果我不会中文的话,就要有一个人帮我翻译,怎么样都不会是特别直接的。”

来源:周到上海 作者:沈坤彧 唐玮