叶引军是浦东非遗凿纸艺术的传承人。虽然跟纸艺术已经打交道了近三十年,但退休后才潜心专注于凿纸艺术,而由此,在农民、工人、手艺人的身份之后,叶引军的人生走出了另一种可能性。

因为凿纸手艺,叶引军收到过作协副主席的赠书、向外国模特展示过中国文化;虽然已经60多岁了,但叶引军在村里做防疫志愿者、最近还当选了镇人大代表。农民和手艺人出身的叶引军关心乡村振兴的建设、也关心传统文化的传承。

但叶引军也有切实的烦恼,80多岁的老父亲罹患疾病躺在医院,老叶跟媳妇儿每天都要抽时间去医院照料;家里的纸扎生意虽然已经继承给了女儿,但也要抽空去看看。所有这些都在压缩着老叶的时间,新身份占用的时间、旧身份需要履行的责任,但老叶还是保持每天拿起小刀凿凿纸头的习惯,“手不动容易荒废的。”

凿纸艺术,大部分纸艺术的基础

早在专注凿纸艺术之前,叶引军已经跟纸打了约三十年的交道。

年轻的时候,叶引军是村子工厂里的一名工人。改革开放后,叶引军从厂子里出来做了一名纸扎手艺人,靠着给村里白事做扎纸赚钱。

做纸扎源于小时候对纸扎的兴趣爱好,小时候看着村里的师傅扎纸,叶引军自己也偷偷琢磨。

决定做扎纸后,叶引军拜师学艺,而基础课学的就是凿纸。

凿纸是剪纸、扎纸等纸类艺术的基础,剪纸要用到凿纸技术,纸扎作品上也要有凿纸图案做装饰。

凿纸用到的工具并不复杂,一块羊油板、几把小刀、一些纸钉、再加上一张底图就可以凿出万千世界。在底图下面垫着数张纸,覆在羊油板上,依照底图的走势凿破纸张、一点点挖下去。

羊油板是身为上海市劳动模范的师父教会的祖传配方,由羊油、檀香、红烛制成,软硬正好确保走刀顺滑,又能用钢尺磨平走刀沟壑,表面重回平滑。

最近老叶还新入了一台暖风机,用来烘热羊油板,“天气冷了羊油板太硬,不容易磨平,用暖风机吹一下就好磨平了。”

小刀用的则是手术刀,小却尖锐,用绷带包裹住可防磨手,小刀一旦磨损只能报废。

看起来简单,但要真正作出精彩的作品则需要多年的积累。老叶说虽然每天凿纸的时间并不相同,但平均一天能消耗掉十多只小刀。

叶引军说,凿纸靠的是手臂带动手腕的力量。他建议,初学者垫个十几张纸就够了,垫的太多或太少都容易凿不动,而老叶一般会垫上三四十张纸。

老叶说,新手凿纸最容易用错力量,一旦用力姿势不对,不仅很容易累到,还会伤关节。

复杂的作品尤其要注意手上的力道,线条细的部分一不小心就容易断裂,整部作品就毁了。

“做的时候一定要一心一意,要沉下心。这个活很磨耐心的。”

人生下半场,更精彩

尽管很早就开始学凿纸,但真正专注凿纸还要等退休之后。

年纪大了后,叶引军把扎纸生意交给了女儿,又雇了几个工人帮忙,自己则退居二线,转而研究起了凿纸。

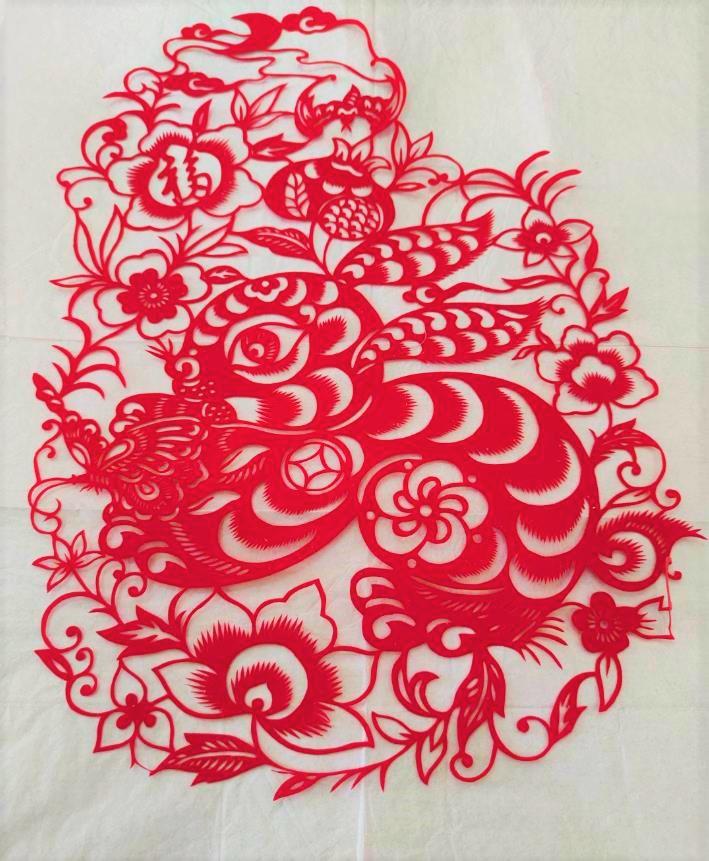

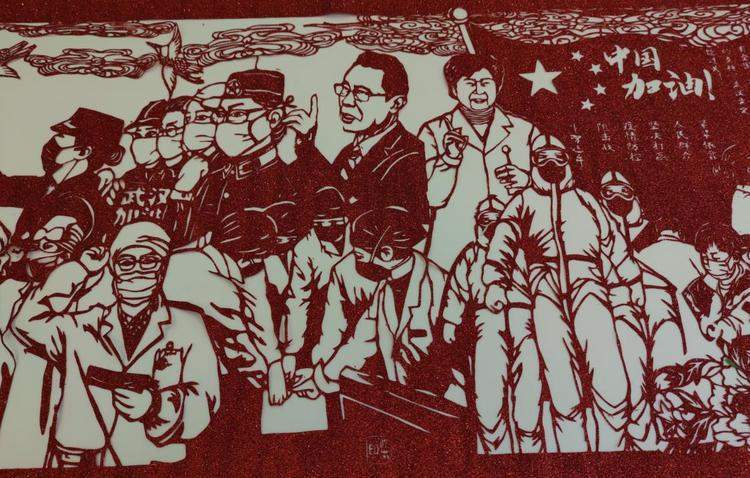

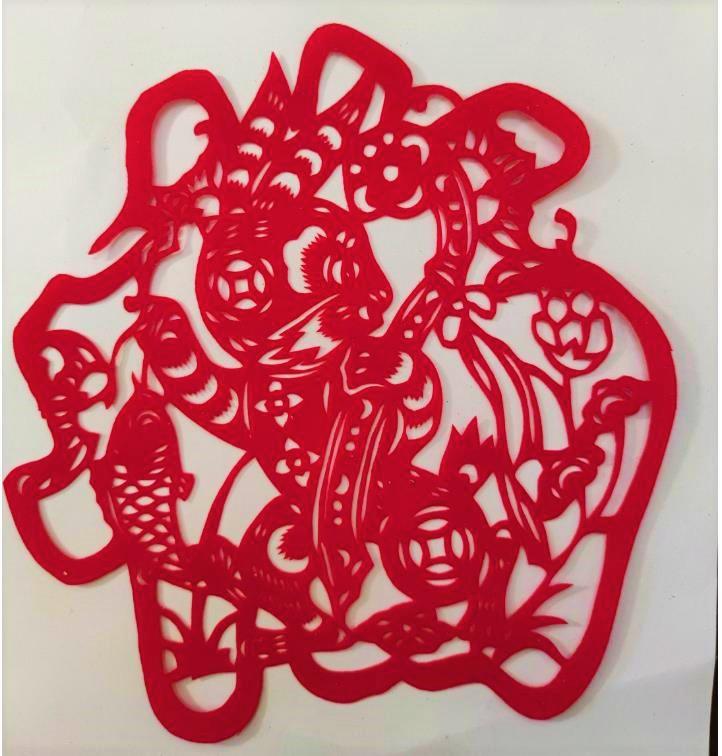

在叶引军的非遗工作室,挂着不少长卷,有阴刻的《红楼群芳图》,古典动人;有阳刻的《清明上河图》,纷繁复杂;还有现代主题的《抗疫图》,作品上的钟南山等抗疫英雄栩栩如生。

老叶说,不少人都想来买自己的作品,曾经有作品还在镇文化中心举办的拍卖会上卖出了上万元。

2017年,书院凿纸技艺入选第六批浦东新区非物质文化遗产名录,当时已经50多岁的叶引军成为该项非遗的传承人。

人生前半辈子都是为了谋生,当老叶一门心思研究最感兴趣的凿纸,人生像一副长卷徐徐展开了。

在工作室,老叶拿出了一本收藏在书柜里的书《这样打开贵州》,老叶不无骄傲地介绍,这是《孽债》作者、上海作协副主席叶辛送给自己的书。他和叶辛相识在一次乡村振兴的交流活动上,叶辛夸赞了叶引军对于传统文化的坚守并以书相赠。

有外国模特来上海参加活动,主办方为了体现中国文化,请老叶教模特凿纸,外国人们都大开眼界。

如今,老叶每周还要去书院镇的文化中心教凿纸或者去社区教课。

在那里,他遇到了不少对纸艺术感兴趣的学生,有的是中小学生,有的是退休老人。

他鼓励学生们慢慢来,“凿纸要用手臂和手腕的力量,年龄大了力气跟不上的,一点点弄问题也不大。第一次第二次肯定搞不好,多做就会慢慢上手。”他骄傲地拿出一副学生作品,是个兔子手拿鲤鱼的福字,线条细腻颇为复杂,“是个中学生刻的。”

去年,叶引军被推选为书院镇人大代表。老叶觉得能做上人大代表是挺高的荣誉,要多为村子里做点好事。上半年疫情封控期间,老叶报名成为了志愿者,负责在村子里巡逻,一圈巡逻下来得有2个小时;他关心村子里的拆迁问题,为村里老人住进楼房不方便而担忧;他还和别的人大代表去外地调研,学习外地的乡村建设。

叶引军说去年上半年忙着抗击疫情,下半年忙着习惯人大代表的新身份,后来父亲生病了,又要每天去医院照顾父亲,新的一年里,老叶希望能抽出更多时间回到自己的工作室,摸摸板子凿凿纸,看看能不能做出更多的作品。

虽然教了不少学生,但以此谋生或者潜心研究的并不多,“都是学着玩的,做这个又挣不到钱没有用,”老叶叹息地说道。他说年轻人整天抱着手机,想要继承传统文化的人寥寥无几,师父已经过世、自己年事越来越高,他担心传统文化可能会有断代的那一天。

来源:周到上海 作者:唐玮